Cet article est le second d’une série intitulée « Accueillir les Non-Humains dans les Communs ».

Il est recommandé de lire le premier épisode avant celui-ci.

***

Oublier les « ressources » pour ancrer les Communs dans une « communauté biotique »

La place des ressources dans les modélisations initiales d’Elinor Ostrom

Comme je l’avais indiqué dans l’introduction de cet essai, les Communs sont habituellement définis à partir d’un triptyque utilisé par exemple dans ce rapport de la fondation Heinrich Böll sur les biens communs[1] :

Les biens communs sont constitués de trois briques fondamentales : les ressources, les gens, et enfin les règles et normes qui permettent de lier entre elles toutes ces composantes.

Lorsque l’on cherche l’origine de cette combinaison « Ressource + Communauté + Règles », on se rend compte qu’elle est directement issue des travaux d’Elinor Ostrom sur les « Commons Pool Resources » (CPR), même si celle-ci ne lui donnait pas exactement la même fonction. En effet, il ne s’agissait pas à la base chez Ostrom d’utiliser ces concepts comme des éléments de définition en tant que tels, mais plutôt comme un cadre d’analyse permettant de décrire les variables pesant sur une « situation d’action » impliquant la gestion d’un CPR.

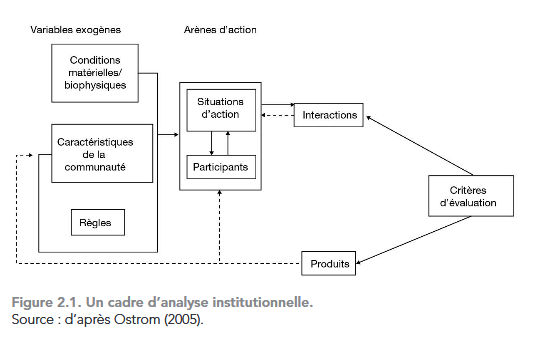

L’approche d’Elinor Ostrom s’inscrit en effet dans le courant de « l’économie institutionnaliste[2] » et elle a pour but d’identifier les cadres normatifs dans lesquels se coule l’action collective et l’incidence des règles mises en place sur les comportements des acteurs. Pour cela, Elinor Ostrom et son entourage réuni au sein de l’Ecole de Bloomington[3] ont mis au point un outil d’analyse spécifique, baptisé Institutionnal Analysis Developpment Framework (IAD Framework ou en français, cadre d’analyse institutionnelle) – que nous appellerons ci-après modèle IAD[4]. Tendant parfois un peu à être relégué au second plan dans la présentation des idées d’Ostrom, il jouait pourtant pour elle un rôle essentiel dans la méthodologie employée pour aborder les Communs[5]. Elle-même utilisait le schéma ci-dessous pour présenter le modèle IAD.

C’est dans la partie gauche que l’on retrouve le fameux triptyque : à savoir 1) des conditions biophysiques et matérielles, 2) les caractéristiques de la communauté et 3) les règles. Ces éléments sont qualifiés dans le schéma de « variables exogènes » qui vont influencer « l’arène d’action » dans laquelle des participants sont confrontés à une « situation d’action » face à laquelle ils doivent effectuer des choix. Le but de cette modélisation est de guider des observations de terrain afin de repérer quels « arrangements institutionnels » (c’est-à-dire quels types de règles) favorisent la coopération des acteurs en fonction d’une situation donnée, de manière à surmonter ou non ce qu’Ostrom appelle des « dilemmes sociaux[6] ».

On remarquera que le terme « ressource » n’apparaît pas explicitement dans le schéma, mais il est en réalité sous-entendu par l’expression « conditions biophysiques et matérielles ». Elinor Ostrom précise en effet que l’examen de ces conditions biophysiques peut « être simplifié par l’identification de la présence d’un des quatre types de biens[7] ». Par cette formule, Elinor Ostrom renvoie à la classification économique des biens initialement élaborée par Paul Samuelson à partir des critères de « rivalité » et d’« excluabilité » (opposition entre les biens privés et les biens publics)[8]. Elle et son mari, Vincent Ostrom, contribuèrent à l’enrichissement de cette typologie en identifiant un autre type de biens, dit « Commons Pool Resource » ou « biens communs », caractérisés par une forte « soustractibilité » et une « excluabilité » difficile à mettre en œuvre[9].

Dans la description qu’Elinor Ostrom fait de l’élément « conditions biophysiques et matérielles », on se rend compte que l’identification d’un « bien » à partir des critères de soustractibilité et d’excluabilité prédomine par rapport à la prise en compte d’autres aspects. Pour évoquer les autres caractéristiques de ces éléments non-humains impliqués dans une situation d’action, Elinor Ostrom parle d’ « attributs additionnels » décrits en ces termes[10] :

Outre l’exclusion et la soustractibilité, la structure des situations d’action est également affectée par une grande variété d’autres caractéristiques qui influent la façon dont les règles se combinent aux conditions physiques et matérielles pour générer des incitations positives ou négatives. Le nombre d’attributs qui peuvent affecter la structure d’une situation est extraordinairement grand et je ne veux même pas commencer à en dresser une liste ici. Le point crucial pour l’analyse institutionnelle est que les règles qui aident à produire des incitations menant à des résultats productifs dans un contexte donné peuvent échouer de façon radicale lorsque le monde biophysique est différent. Comme nos études approfondies sur les ressources en commun l’ont montré l’efficacité des règles peut dépendre de la taille de la ressource, de la mobilité de ces ressources et de leur mode d’utilisation (par exemple eau, faune ou arbres), de l’état des stocks dans le système, de la quantité et de la distribution dans le temps des précipitations, des sols, des pentes et de l’altitude ; et de bien d’autres facteurs.

Ce qui frappe à la lecture de ce passage, c’est la manière dont cette multitude de « caractéristiques » qui définissent en réalité un « écosystème » complexe finissent par être « compressées » les unes sur les autres pour donner une « ressource », principalement saisie à travers les deux variables élémentaires que sont la soustractibilité et l’excluabilité[11]. On aboutit à une forme de réduction « métonymique » où la partie (l’élément extrait à titre de ressource) en vient à prendre la place du tout (l’écosystème) dont elle est issue. Cette manière de procéder conduit en réalité à pré-construire les éléments non-humains en fonction d’une relation purement instrumentale aux humains, alors même que leur influence sur la « situation d’action » est en réalité bien plus riche et complexe que ce qui transparaît en définitive dans le modèle d’analyse.

Cette pente est encore accentuée par la manière dont Ostrom distingue au sein de l’élément « ressource » deux niveaux différents : d’un côté ce qu’elle appelle le « système de la ressource » et de l’autre les « unités de ressources » à prélever (par exemple, des poissons/unités dans un lac/système). Dans ses écrits, la ressource est conçue comme un « stock » capable de générer des « flux » d’unités en vue de leur prélèvement par les humains. Or il est évident que les rapports entre une rivière, une montagne ou une forêt et une communauté d’humains ne peuvent se réduire à cette unique dimension, même lorsque les humains y prélèvent effectivement des éléments nécessaires à leur subsistance ou à leurs activités. Appréhender les « conditions biophysiques et matérielles » à travers le prisme de la « ressource » revient à « prédécouper » la réalité en fonction d’un acte d’extraction. Cette approche contestable transparaît également dans le fait qu’Ostrom désigne les membres de la communauté comme des « appropriators » (appropriateurs) et la « situation d’action » est assimilée à un « problème d’appropriation ». En français, ce terme d’ « appropriators » est fréquemment traduit par « ayants droit » ce qui est encore plus problématique, car cela revient à prolonger sur le terrain juridique l’assymétrie entre Humains et Non-Humains.

« L’arène d’action » aurait eu un tout autre visage si, au lieu de faire graviter tous les acteurs autour de la « ressource », on parlait plutôt d’un « milieu de vie » incluant des « habitants » – humains et non-humains – tissant entre eux un réseau de relations, ne présupposant pas uniquement des rapports d’instrumentalité, mais aussi d’interdépendance. Puisant de son côté dans le vocabulaire marxiste, Anna Tsing désigne par le terme « d’aliénation » le processus par lequel « les hommes ou les choses » deviennent au cours des processus de marchandisation des « ressources mobiles » sans tenir compte des « enchevêtrements qui font un espace de vie »[12]. En ce sens, et malgré l’attention particulière aux situations concrètes qui la caractérise par rapport aux abstractions de l’économie dominante, la démarche ostromienne projette aussi sur les situations qu’elle observe un prisme conduisant, dans une certaine mesure, à « aliéner » les acteurs.

Il en est ainsi parce que l’arrière-plan des concepts économiques employés par Ostrom charrie avec lui un ensemble de « préjugés ontologiques » tendant à faire des choses des « objets indépendants, destinés à l’usage et à l’échange » alors que, comme le rappelle Anna Tsing, dans de nombreuses cultures, « les personnes sont des extensions des choses et les choses des extensions des personnes » (ce que Marcel Mauss avait déjà décrit dans son Essai sur le don[13]). Nous verrons cependant dans la prochaine partie de cet essai que cette critique doit être nuancée, car Elinor Ostrom a cherché vers la fin de sa vie à étendre son modèle d’analyse pour mieux prendre en compte ce qu’elle appelle les « systèmes socio-écologiques » dans lesquelles sont immergés les Communs (sans toutefois, à mon sens, y parvenir complètement).

Un mécanisme de « purification », amplifié par la vulgate des Communs

Comme le remarque très justement Jonathan Metzger[14], on trouve un passage dans l’ouvrage « Governing The Commons » qui illustre parfaitement les ambiguïtés de l’approche d’Elinor Ostrom vis-à-vis des interactions complexes entre humains et non-humains et les risques inhérents à leur appréhension à travers la dichotomie « ressource/communauté ».

Dans la première partie du livre, Ostrom observe en effet qu’une des difficultés dans l’analyse des Commons Pool Resources réside dans le très haut niveau de complexité des différents facteurs à intégrer. Elle compare ce type d’objets aux « organismes » que les biologistes étudient et pour lesquels ils sont souvent obligés d’utiliser des modèles simplifiés, limitant le nombre de paramètres à observer. Immédiatement après cette remarque, elle ajoute cette phrase :

Mon « organisme », c’est un type particulier de situation humaine / My « organism » is a type of human situation.

Or encore une fois, s’agissant essentiellement de forêts, de montagnes, de rivières, parler d’une « situation humaine » peut paraître surprenant, et voir même dérangeant. Peut-être aurait-il été préférable de prendre au pied de la lettre cette métaphore « organiciste », significativement mise entre guillemets dans la phrase comme si la ponctuation marquait ici une réticence à envisager les communs sous la forme d’entités vivantes. C’est pourtant précisément ce qu’ont fait le législateur néozélandais ou les cours de justice d’Inde et de Colombie en acceptant de considérer des rivières ou des montages comme des « entités vivantes » en les dotant de la personnalité juridique.

En réalité, le fait d’assimiler « les conditions biophysiques et matérielles » à de simples « variables exogènes » renvoie à une critique que Bruno Latour adresse dans ses travaux à la notion « d’environnement », qui conduit à rejeter les Non-Humains dans une « Nature » conçue comme extérieure aux humains. A travers ce prisme typique de la modernité, les éléments dits « naturels » deviennent semblables à un décor de théâtre au sein desquels les hommes sont seuls dignes d’être revêtus de la qualité « d’acteurs ». Anna Tsing parle de son côté d’une nature « passive et mécanique », constituant un « arrière-fond » qui autorise à la considérer comme « une ressource apprivoisable et maîtrisable par l’Homme ». S’inspirant des apports du biochimiste James Lovelock, Bruno Latour appelle au contraire à « comprendre le rôle des vivants, leur puissance d’agir, leur agency, dans l’évolution des phénomènes terrestres », en cessant de « désanimer la planète en retranchant la plupart des acteurs qui agissent le long des chaînes de causalité[15] ». Et il propose de substituer à cette « Nature » extérieure les figures complémentaires de « Gaïa » et des « Terrestres », désignant les habitants d’une planète vivante et réactive, n’existant qu’à travers les connexions qui les unissent en un tout, non pas conçu comme un principe déterminant, mais en tant qu’un réseau de relations[16].

Gaïa permet ainsi de complexifier la théorie darwinienne de l’évolution. Celle-ci a longtemps conçu l’environnement comme l’arrière-fond stable auquel s’adapteraient les êtres vivants. Gaïa permet d’insister sur le fait que l’environnement est composé en grande partie d’êtres vivants. Ainsi, chaque être vivant s’adapte à l’environnement, mais il le change également. Rien n’est fixe, tout change, il n’y a pas de décor, il n’y a que des acteurs[17].

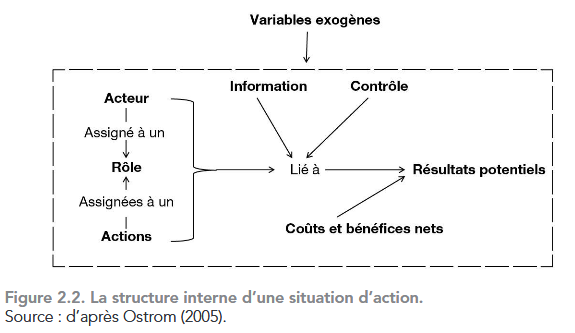

Prendre au sérieux ce type de considérations impliquerait que les éléments non-humains, au lieu d’être relégués au rang de « variables exogènes » soient au contraire reconnus dans le modèle IAD comme des acteurs à part entière, au même titre que les éléments humains. Ce qui est loin d’être le cas comme on le voit sur ce schéma d’Ostrom ci-dessous[18] décrivant la « structure interne d’une situation d’action » où l’on voit que toutes les entités non-humaines finissent par être « expulsées » hors du cadre, comme rejetées en coulisse, tandis que les humains restent seuls en scène à jouer un rôle…

L’approche d’Ostrom est en réalité paradoxale, puisqu’elle porte par définition avec les Commons Pool Resources sur des objets correspondant à ce que Bruno Latour appelle des « hybrides » mêlant inextricablement des éléments humains et non-humains au sein de « réseaux » de petite ou moyenne dimension. Alors que la « Constitution Moderne » repose sur le postulat d’une dissociation entre Nature et Culture, les CPR correspondent à ce que Michel Serres nomme de son côté des « quasi-objets » (ou « quasi-sujets »)[19], à savoir des processus mixtes au sein desquels il n’est pas possible d’isoler ce qui relève des phénomènes humains et des forces naturelles. On peut parler de « quasi-objets » dans le sens où ces assemblages d’humains et de non-humains ne sont plus passifs et possèdent la qualité « d’actants », sans toutefois être reconnus comme des sujets à part entière. La modernité a eu vis-à-vis de ces hybrides une attitude ambivalente, car dans le même temps où elle tendait à les invisibiliser en opérant une distinction stricte entre les objets des sciences naturelles et les sujets des sciences humaines et sociales, le progrès technologique a contribué à leur prolifération incontrôlée au sein de réseaux de plus en plus longs.

Bruno Latour désigne par le terme de « travail de médiation » ou de « traduction » l’action qui permet la constitution de ces hybrides d’humains et de non-humains. A l’inverse, il nomme « travail de purification » l’opération symbolique consistant à rétablir la séparation ontologique stricte entre humains et non-humains, culture et nature, sujets et objets, en conformité avec la « Constitution moderne »[20]. La théorie des Communs est particulièrement intéressante à examiner selon cette grille de lecture. Il s’avère en effet qu’Elinor Ostrom a construit cette théorie à partir de nombreuses études de cas portant sur des Communs situés pour une grande part dans les pays du Sud. Ces recherches impliquaient donc des populations dont les conceptions ne devaient pas (ou du moins pas complètement) relever de l’ontologie « dualiste » ou « naturaliste » caractéristique de la modernité occidentale, bien qu’Ostrom ne fasse jamais entrer en tant que telle cette dimension dans son modèle.

Or les pratiques mises en œuvre par ces acteurs des Communs relèvent à l’évidence d’un « travail de médiation », visant à ce que Bruno Latour appelle « la production réglée d’hybrides » d’humains et de non-humains. Mais dans un second temps, en s’appuyant sur la distinction entre ressource et communauté, le cadre théorique ostromien opère en retour un « travail de purification » aboutissant à la re-séparation des éléments humains et non-humains en deux sphères distinctes en réservant au passage le privilège de « l’agentivité » uniquement aux premiers. Une manifestation frappante de ce travail de purification apparaît à travers le rôle important que jouent dans les recherches conduites par Elinor Ostrom les reconstitutions de situations d’action en laboratoire[21]. Utilisant le cadre de la théorie des jeux, ces expériences conduites sur des échantillons d’humains visent à déterminer des paramètres susceptibles de faire varier leurs choix. Si cette méthodologie a permis de dégager des conclusions intéressantes[22], elle manifeste aussi une volonté presque caricaturale d’isoler les humains des non-humains en coupant symboliquement le réseau de relations qui les unit dans la réalité.

Déjà présente dans les travaux d’Elinor Ostrom, cette dimension de « purification » est redoublée par la manière dont la théorie des Communs se transmet aujourd’hui sous la forme d’une « vulgate » bien plus simplificatrice encore que les écrits initiaux de l’Ecole de Bloomington. C’est dans celle-ci notamment que le fameux triptyque est érigé en éléments de définition des Communs, ce qui – rappelons-le encore une fois – n’était pas à l’origine l’intention d’Ostrom avec son modèle IAD. Cette évolution provient sans doute du fait que la notion de Communs a été étendue par la suite par d’autres auteurs à un grand nombre d’objets (Communs numériques, Communs urbains, Communs sociaux, etc.) au-delà des ressources naturelles initialement étudiées par Ostrom. Or cette extension a poussé à la recherche de « dénominateurs communs » pour conserver à la notion un minimum de cohérence et c’est finalement le triptyque « ressource/communauté/règle » qui en tient lieu aujourd’hui. Si cette manière de présenter les choses est commode sur le plan didactique, elle ne va pas sans un lourd tribut à payer en retour, car ériger la distinction « ressource/communauté » en critères de définition tend à « essentialiser » la coupure entre humains et non-humains.

On trouve une illustration de ces tensions dans le passage suivant, tiré de l’ouvrage de vulgarisation « La Renaissance des Communs » écrit par David Bollier[23] :

Il est d’ores et déjà utile de comprendre que les communs ne sont pas des choses ou des ressources. Il s’agit là d’une erreur fréquente, tant chez les économistes, qui tendent à tout réifier, que chez les acteurs des communs eux-mêmes, lorsqu’ils revendiquent qu’une ressource donnée devrait être gouvernée comme un commun (ce sont ce que j’appelle des « communs en puissance »). Certes, les communs impliquent des ressources physiques ou intangibles de toutes sortes. Mais ils consistent, plus exactement, en la combinaison d’une communauté déterminée et d’un ensemble de pratiques, valeurs et normes sociales mises en œuvre pour gérer une ressource. Autrement dit, un commun, c’est : une ressource + une communauté + un ensemble de règles sociales. Ces trois éléments doivent être conçus comme formant un ensemble intégré et cohérent.

Ce passage témoigne bien des embarras et ambiguïtés qui traversent la pensée des Communs dans son rapport tant aux ressources qu’aux communautés. L’auteur commence en effet par prévenir que les Communs ne sont pas des ressources, tout en terminant par la réaffirmation du fameux triptyque qui réintègre la ressource comme élément de définition des Communs, mais après avoir précisé que celle-ci doit être pensée en relation constante avec une communauté et les règles qu’elle se donne. C’est pourtant précisément cette mise en relation des éléments qui devient extrêmement difficile à opérer une fois que l’on a postulé la séparation entre la ressource et la communauté. Une fois la « rupture ontique » reconduite, il devient quasiment inévitable – en dépit des mises en garde proférées – que ce « pli initial » conditionne tout le reste en rendant insaisissables ces relations que l’on présentait pourtant comme essentielles.

Il existe néanmoins parmi les penseurs des Communs, un courant (minoritaire) qui se montre critique vis-à-vis de l’emploi de la notion même de ressource. C’est le cas par exemple de l’historien anglais Peter Linebaugh qui préfère employer le terme de « commoning[24] » (Faire commun) plutôt que d’envisager les Communs comme des ressources :

Se référer aux communs en tant que ressources naturelles est dans le meilleur des cas erroné et dans le pire, dangereux – les communs sont une activité et, en fait, ils expriment des relations au sein de la société qui sont inséparables des relations avec la nature. Il pourrait être mieux de considérer le mot en tant que verbe, en tant qu’activité, plutôt qu’en tant que nom, en tant que substantif.

On notera en particulier dans cette citation cette idée d’une inséparabilité fondamentale entre les relations au sein de la société et les relations avec la nature (sur laquelle nous reviendrons plus loin). La littérature sur le « commoning » est par ailleurs riche de développements invitant à recombiner les rapports entre communauté et ressource. Valérie Fournier, par exemple, estime que les termes de la relation devraient être inversés, car dans la plupart des Communs qu’elle étudie, elle constate que la principale ressource du groupe réside en réalité dans la communauté elle-même[25]. Les règles institutionnelles établies qu’elle observe visent moins souvent à « optimiser la gestion de ressources » qu’à « produire la communauté » et lui permettre durer dans le temps. Critiquant Ostrom pour s’être focalisée uniquement sur des « situations d’appropriation » ou de « prélèvement », elle analyse de son côté des cas où l’usage collectif d’une « ressource » (comme par exemple un lieu partagé) vise en réalité à développer une communauté[26]. On retrouve ici un écho des écrits sur le don de Marcel Mauss déjà cités plus haut, dans lesquels les « personnes sont des extensions des choses et les choses des extensions des personnes ». De manière assez similaire, Anna Tsing , dans ses analyses privilégiant les « enchevêtrements » de liens d’interdépendance entre humains et non-humains, en vient de son côté à se demander si ce sont bien les humains qui « produisent » des ressources ou si l’on ne doit pas considérer que ce sont les « ressources » qui produisent les communautés qui en dépendent pour leur survie[27].

Ce type de renversements de perspective nous indique une issue intéressante pour sortir de la dichotomie – délétère par bien des aspects – entre ressource et communauté qui hante actuellement la théorie des Communs. Car si la communauté peut être considérée comme la principale ressource d’un Commun et si la ressource produit la communauté autant que l’inverse est vrai, autant alors pousser la logique jusqu’au bout et se débarrasser complètement de cette embarrassante notion de ressource en adoptant une perspective symétrique pour intégrer directement les éléments non-humains au sein de la communauté comme membres à part entière.

Des collectifs d’hybrides à la « communauté biotique »

La théorie de l’acteur-réseau de Michel Callon et Bruno Latour n’emploie pas d’ailleurs le terme de « communauté » – trop prédestinée à accueillir des humains – mais lui préfère celui de « collectifs » pour désigner les associations d’acteurs humains et non-humains rassemblés en un réseau dont il s’agit de mettre en évidence les relations par un processus d’enquête[28]. De son côté, la littérature sur les Communs paraît comme osciller sans cesse entre les deux termes du couple « ressource/communauté », parce qu’elle doit encore s’accommoder d’une rupture ontique alors que la théorie de l’acteur-réseau s’est d’emblée donnée pour objectif de s’en affranchir. Certaines analyses des Communs tendent ainsi à mettre l’accent sur les types de ressources et/ou leur régime de propriété, tandis que d’autres insistent davantage sur la dynamique collective des communautés et la dimension de « l’agir commun »[29]. Mais dans un cas comme dans l’autre, force est de constater que la pensée des Communs semble avoir du mal à se dégager du « Grand Partage » imposé par la « Constitution moderne » et résumé en ces termes par Bruno Latour : d’un côté, « les choses en elles-mêmes » et de l’autre, « les hommes entre eux »[30].

Sortir de cette impasse implique à notre sens d’abandonner purement et simplement la référence à la notion de « ressource », car ce terme restera toujours porteur d’une logique instrumentale et utilitariste induisant une coupure entre humains et non-humains, empêchant au passage de considérer ces derniers comme des « acteurs » à part entière. Il est intéressant à cet égard de remarquer qu’une première étape de « dé-réification » s’est déjà opérée dans la communauté francophone des Communs, lorsqu’autour du milieu des années 2010 un consensus a émergé pour cesser d’employer l’expression « biens communs » et lui préférer celle de « Communs »[31]. Ce changement lexical était principalement motivé par la volonté d’arrêter de considérer les Communs comme des « choses » pour mettre en avant l’importance de la « communauté » et des règles qu’elle se donne. Il s’agissait également d’éviter le terme de « biens » qui présuppose un rapport instrumental et d’appropriation, tout en anticipant souvent une captation par le marché. Cette évolution dans la terminologie a certes permis une première mise distance de la notion de « ressources », mais elle traduisait davantage un mouvement de balancier d’un côté à l’autre de la « rupture ontique » plutôt que son dépassement.

Le cheminement se prolonge aujourd’hui de manière plus intéressante avec des analyses cherchant à penser des « Communs négatifs », c’est-à-dire des objets qui ne peuvent plus justement être pensés comme des « ressources » possédant une « utilité » pour les humains. C’est le cas par exemple pour Alexandre Monnin et Diego Landivar, qui prennent l’exemple des centrales nucléaires désaffectées, dont la nocivité radicale interdit de les considérer comme des « ressources », mais qui nécessiteraient pourtant à leurs yeux une prise en charge collective sous la forme de Communs[32]. Les Communs cessent alors de se limiter aux « choses que tout le monde veut s’approprier » pour s’étendre aux « choses dont personne ne veut, mais qui revêtent une importance cruciale pour le Monde ». On trouve également d’autres analyses où les « Communs négatifs » désignent l’action collective de communautés s’organisant pour faire en sorte que des éléments non-humains – pourtant potentiellement « utiles » ou du moins « utilisables » – cessent d’être employés comme des ressources. On passe alors de communautés d’usage à des « communautés de non-usage », qu’il s’agisse par exemple du mouvement Zéro Déchet critiquant les politiques de recyclage ou du véganisme refusant toute forme d’exploitation animale[33].

A notre sens, cet éloignement progressif vis-à-vis de la ressource doit être conduit à son aboutissement logique, en rayant complètement la notion de « ressource » du lexique de la théorie des Communs. Ce premier geste devrait être complété par un second, visant à « symétriser » la notion de communauté en y intégrant les entités non-humaines au même titre que les humains. Cette perspective peut être rapprochée de la question des « droits de la nature », en particulier sous la forme dont ils ont été inscrits dans la constitution de l’Etat d’Equateur en lien avec les « droits de la Terre Mère » (Pacha Mama). Ces conceptions remettent en effet en cause les partitions de la modernité occidentale, notamment en ce qui concerne la conception que les populations andines se font de la « communauté » qui, loin d’être réservée aux seuls humains, se présente intrinsèquement sous la forme d’un « collectif hybride »[34] :

Le concept andin de communauté se distingue lui-même de l’acception occidentale. Alors que la communauté est appréhendée en Occident comme une catégorie sociale, qui figure un groupe de personnes ayant des relations étroites les unes avec les autres, ou encore qui se sentent liées à un même territoire, la conception andine est bien plus vaste. Elle englobe en effet les personnes, mais aussi les êtres vivants non humains, tels que les animaux ou les plantes, ainsi que certains éléments non vivants, en particulier les monts et montagnes ou encore les esprits des défunts. Ces communautés sont en outre propres à un territoire donné, qui les définit et auquel il est accordé des attributs spécifiques. Ainsi, les conceptions originelles de la Pacha Mama permettent de la représenter comme une manière de se penser comme faisant partie d’une vaste communauté sociale et écologique, elle-même insérée dans un contexte environnemental et territorial. La Pacha Mama n’est donc pas un simple synonyme, ou une idée analogue à la conception occidentale de la nature : il s’agit d’une vision plus ample et plus complexe.

Parce qu’elles font une place au sacré, ces conceptions peuvent paraître difficiles à accueillir au sein de nos sociétés et de nos systèmes juridiques. Mais les appels à faire une place aux Non-Humains au sein de la communauté se multiplient aujourd’hui, y compris au sein de la pensée occidentale. Ainsi dans leur ouvrage Zoopolis, Will Kymlicka et Sue Donaldson envisagent d’intégrer les animaux domestiques au sein de la communauté politique en leur reconnaissant un statut de citoyens[35]. Dans son célèbre essai « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ? », le juriste américain Christopher Stone estimait dès 1972 que des entités comme les forêts devaient se voir reconnaître une capacité d’action en justice par voie de représentation de leurs intérêts par des médiateurs humains[36]. Et le concept de Gaïa proposé par Bruno Latour partage à bien des égards certains des traits « cosmologiques » de la Pacha Mama des populations andines, sans se rattacher aux mêmes racines religieuses[37].

Il existe en réalité une notion déjà ancienne autour de laquelle la théorie des Communs pourrait se recomposer si elle venait à abandonner la référence à l’élément « ressource » : celle de la « communauté biotique » dégagée par le philosophe et forestier Aldo Léopold dans les années 40. Fondateur aux Etats-Unis du courant du Land Ethics (éthique de l’environnement), Aldo Leopold désigne par la notion de « communauté biotique » l’ensemble des êtres vivants et non-vivants existants en interdépendance[38]. Il invite par là à « étendre les frontières de la communauté pour y inclure le sol, l’eau, les plantes, les animaux et, collectivement, la terre ». Ces citations qui suivent, tirés de son ouvrage « Almanach d’un comté des sables[39] » expriment cette idée d’accueillir les Non-Humains au sein de nos communautés :

Nous abusons de la terre parce que nous la considérons comme une chose qui nous appartient. Si nous la considérons au contraire comme une communauté à laquelle nous appartenons, nous pouvons commencer à l’utiliser avec amour et respect. Il n’y a pas d’autre moyen si nous voulons que la terre survive à l’impact de l’homme mécanisé, et si nous voulons engranger la moisson esthétique qu’elle est capable d’offrir à la culture.

[…] La montagne qu’il faut déplacer pour libérer le processus vers une éthique, c’est tout simplement ceci : cessez de penser au bon usage de la terre comme à un problème exclusivement économique. Examinez chaque question en termes de ce qui est éthiquement et esthétiquement juste autant qu’en termes de ce qui est économiquement avantageux. Une chose est juste lorsqu’elle tend à préserver l’intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Elle est injuste lorsqu’elle tend à l’inverse.

Ce que Leopold appelle à faire au niveau global peut s’opérer également à l’échelle de chaque Commun. Un Commun sera alors considéré comme une « communauté biotique » rassemblant Humains et Non-Humains inclus dans une relation d’interdépendance étroite. On reformulerait ainsi la notion de communauté selon le principe de symétrie, en évitant qu’elle ne serve d’instrument de « purification » jouant dans le sens du « Grand Partage » et de la « rupture ontique ».

Références

[1] Silke Helfrich, Rainer Khulen, Wolfgang Sachs, Christian Siefkes. Biens Communs : la prospérité par le partage. Fondation Heinrich Böll, 2009 [En ligne] : http://bv.cdeacf.ca/EA_PDF/151718.pdf

[2] Voir Fabrice, Flipo. Elinor Ostrom, le retour en grâce des institutions. Mouvements, 13 novembre 2010 [en ligne] : http://mouvements.info/elinor-ostrom-le-retour-en-grace-des-institutions/

[3] Voir l’article Ecole de Bloomington dans le Dictionnaire des biens communs, op. cit.

[4] Ostrom, Elinor. Institutional Analysis and Development : Elements of the Framework in Historical Perspective. In Historical Developments and Theoretical Approaches in Sociology, ed. Charles Crothers, in Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), 2010 [en ligne] : http://www.eolss.net/Sample-Chapters/C04/E6-99A-34.pdf

[5] On se rend bien compte par exemple de l’importance aux yeux d’Ostrom du modèle IAD à la place qu’elle accorde à ce sujet dans son discours de réception du Prix Nobel. Elinor Ostrom. Prize Lecture : beyond market and state, 2009 [En ligne] : https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2009/ostrom/lecture/

[6] Ces dilemmes sociaux sont en général des déclinaisons du fameux “dilemmes du prisonnier”, c’est-à-dire des situations où les individus, en faisant des choix rationnels du point de vue personnel, aboutissent collectivement à une situation sous-optimale. Voir Martin Beckencamp. Institutions and trust in commons : delaing with social dilemmas. In The Wealth of The Commons, 2012 [En ligne] : http://wealthofthecommons.org/essay/institutions-and-trust-commons-dealing-social-dilemmas

[7] Voir Lecture Prize. Op. Cit.

[8] Voir l’article Bien public dans le Dictionnaire des biens communs. Op. Cit.

[9] Elinor Ostrom. Coping with Tragedies of The Commons. Workshop in Political Theory and Policy Analysis, 1998 [en ligne] : https://pdfs.semanticscholar.org/7c6e/92906bcf0e590e6541eaa41ad0cd92e13671.pdf

[10] Voir Par-delà l’Etat et le marché. Op. cit.

[11] Un exemple de ce type de raccourci dans les écrits d’Ostrom : « A common-pool resource, such as a lake or ocean, an irrigation system, a fishing ground, a forest, the internet, or the stratosphere, is a natural or man-made resource from which it is difficult to exclude or limit users once the resource is provided by nature or produced by humans.” In Coping with Tragedies of The Commons. Op. Cit.

[12] Voir Le champignon de la fin du monde. Op. cit. On notera que cette reformulation du concept d’aliénation opéré par Anna Tsing correspond à un excellent exemple de « symétrisation », puisque que la notion chez Marx ne concerne que les humains, là où Anna Tsing montre que les choses peuvent elles-aussi être « aliénées » au cours du processus de marchandisation.

[13] Marcel Mauss. Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques. PUF, 2007.

[14] Voir The city is not a menschenpark. Op.cit.

[15] Voir Où atterrir. Op. Cit.

[16] Bruno Latour. Face à Gaïa. Huit conférences sur le Nouveau régime climatique. La Découverte, 2015.

[17] Thibault De Meyer, « Bruno Latour, Face à Gaïa. Huit conférences sur le Nouveau Régime Climatique », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2016 : http://journals.openedition.org/lectures/19763

[18]Une troisième voie entre l’Etat et le marché. Echanges avec Elinor Ostrom. Editions Quae, 2017 [en ligne] https://agritrop.cirad.fr/585296/1/9782759225774QUAE.pdf

[19] Voir Michel Serres. Le parasite. Hachette, 1997.

[20] Voir Nous n’avons jamais été modernes. Op. cit.

[21] Voir Elinor Ostrom. Common-Pool Resource Experiments in University Laboratories, In Lecture Prize. Op. cit.

[22] C’est de cette manière notamment qu’Elinor Ostrom identifie le rôle joué par la communication entre acteurs et la confiance pour permettre aux groupes de surpasser les situations de dilemme social.

[23] David Bollier. La renaissance des Communs. Pour une société de coopération et de partage. Editions Charles Léopold Meyer, 2014 [en ligne] : http://docs.eclm.fr/pdf_livre/364RenaissanceDesCommuns.pdf

[24] Voir l’article Commoning dans le Dictionnaire des biens communs. Op. Cit.

[25] Valérie Fournier. Commoning : on the social organization of the commons. M@n@gement 2013/4 (Vol. 16) [en ligne] : https://www.cairn.info/revue-management-2013-4-page-433.htm

[26] Valérie Fournier distingue en effet les cas d’Organizing In Commons (correspondant aux situations d’appropriation ou de prélèvement d’Ostrom) de l’Organizing Of The Commons (production collective de ressources) et d’Organizing For The Communs (production d’un usage collectif de ressources). Dans ce dernier cas, elle y voit « une réciprocité à l’œuvre à travers un processus récursif de création par lequel l’usage en Commun produit le Commun » et où « ce qui se reproduit n’est pas seulement la ressource, mais aussi la communauté ».

[27] Ana Tsing sous-entend cette remarque dans un passage de son ouvrage où elle étudie les relations symbiotiques qui se tissent entre certains termites et des champignons qui leur sont indispensables pour digérer leurs aliments et qu’elles « cultivent » dans des salles de leurs termitières. Tsing observe alors que “s’il est permis de dire que les termites cultivent des mycètes, on peut tout aussi bien affirmer que les mycètes cultivent des termites », avant de faire une comparaison avec certains types de relations que les groupes humains entretiennent avec leurs ressources.

[28] Voir. CALLON, Michel. Sociologie de la traduction : Textes fondateurs [en ligne]. Paris : Presses des Mines, 2006. Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/pressesmines/1201> ;

[29] C’est le cas par exemple des analyses de Pierre Dardot et Christian Laval sur le Commun. Voir Pierre Dardot et Christian Laval. Commun : essai sur la révolution au XXIème siècle. La Découverte, 2014.

[30] Voir Nous n’avons jamais été modernes. Op. cit.

[31] En ce sens, voir SavoirsCom1. Pourquoi nous parlerons désormais de Communs plutôt que de biens communs. 5 novembre 2014 [en ligne] : http://www.savoirscom1.info/2014/11/parler-de-communs/

[32] « Le commun n’est pas constitué uniquement de choses positives. Nous héritons aussi de communs négatifs. Il faut les gérer, et pour cela, se doter de règles de gouvernance, de capacité de visualisation qu’apportent les arts. » Entretien avec Alexandre Monnin enregistré le 21 août 2017 à la Ferme de la Mhotte par Rieul Techer et Sylvia Fredriksson. Note(s) : http://notesondesign.org/alexandre-monnin/

[33] Voir Lionel Maurel. Le Zéro Déchet et l’émergence des « Communs négatifs ». S.I.Lex, 10 juin 2018 [en ligne] : https://scinfolex.com/2018/06/10/le-zero-dechet-et-lemergence-des-communs-negatifs/

[34] Eduardo Gudynas. La Pachamama rompt avec la modernité occidentale – et tant mieux. Reporterre, 19 avril 2012 [en ligne] : https://reporterre.net/La-Pachamama-rompt-avec-la

[35] Will Kymlicka et Sue Donaldson. Zoopolis : une théorie politique du droit des animaux. Alma, 2011.

[36] Christopher Stone. Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ? Le passager clandestin, 2017.

[37] On pourrait aussi citer à cet égard la divinité immanente de Spinoza, le Deus sive Natura (Dieu, c’est-à-dire la Nature) et toute la tradition philosophique qui s’y rattache dans la pensée occidentale passant par Diderot, Nietzche, Bergson, Einstein, Deleuze, etc.

[38] Catherine Larrère. La communauté biotique : l’héritage d’Aldo Léopold. In Les philosophies de l’environnement. PUF, 1997.

[39] Aldo Léopold. Almanach d’un comté des sables. Flammarion, 2000.