La semaine dernière, Jean-Michel Salaün a réactivé son blog pour publier un billet intitulé « Digital Labor, plateformes et données » dans lequel il critique la notion de Digital Labor, telle qu’elle apparaît notamment dans les travaux d’Antonio Casilli. Il y conteste que l’on puisse considérer comme le « résultat d’un travail » les traces que nous laissons sur Internet, y compris lorsque cette activité est exploitée économiquement par les grandes plateformes, type GAFAM.

Son propos reprend des arguments déjà avancés par certains sociologues du travail, qui reprochent au concept de Digital Labor son imprécision, la trop grande diversité des situations qu’il embrasse et, par là, le risque d’assimiler potentiellement à du travail toute forme d’activité liée au numérique :

[…] l’expression semble avoir été prise au pied de la lettre par [Antonio Casilli], qui y voit une transformation du travail de l’internaute et reprise assez largement dans les médias et sur les réseaux sociaux aboutissant à des extrapolations discutables. Il semble bien pourtant que l’élargissement est alors abusif. […]

Plusieurs sociologues du travail ont critiqué la formulation d’Antonio Casilli (voir dans la Nouvelle revue du travail ou encore avec plus de précisions dans Tracés). La critique de cette proposition d’un digital labor élargi à toutes nos activités sur le réseau tient en résumé dans le fait que le travail, qu’il soit compris comme une activité professionnelle ou élargi aux activités de loisirs (le « travail ouvert » de Patrice Flichy), qu’il soit consenti ou contraint, est un engagement de celui qui l’exerce et résulte donc d’une intentionnalité. On ne travaille pas par défaut, fortuitement sans le savoir.

Jean-Michel Salaün ne se limite cependant pas à la reprise de cette critique « sociologique » du Digital Labor ; il la complète en faisant un détour plus original par les sciences de l’information. Pour cela, il mobilise notamment la célèbre « métaphore de l’antilope » tirée des travaux pionniers de Suzanne Briet sur la documentation pour apporter la démonstration que les internautes « ne travaillent pas » sur/pour les plateformes :

[…] l’exploitation des traces de navigation des internautes donne bien lieu aussi à une production, une création de valeur. Elle nourrit le calcul des algorithmes et peut, par exemple, alimenter le profilage des utilisateurs et, entre autres, autoriser des annonces publicitaires ciblées. Cette création de valeur serait le résultat de notre travail selon A. Casilli. Nous pourrions alors travailler sans le savoir et il faudrait réviser le concept traditionnel de travail. Et, pourquoi pas ?, réclamer d’être rémunérés ou réclamer un droit sur les données que nous créons, avoir notre mot à dire sur leur utilisation ou au moins en déduire une couverture sociale. Pourtant il s’agit d’une fausse évidence, et bien d’ un sophisme qu’un détour par les sciences de l’information peut éclairer.

Suzanne Briet a proposé au début des années 50 de considérer qu’une antilope dans un zoo était un document, tandis qu’une antilope en liberté dans la savane ne l’était pas. On peut discuter sa proposition, mais son raisonnement mérite qu’on s’y arrête. Elle voulait montrer par là que le système documentaire constitué par le zoo transformait l’antilope en objet d’observation, pouvant alimenter les connaissances des scientifiques et du public. Pourtant l’antilope du zoo ne travaille pas plus que celle de la savane, mais les zoologues qui l’ont capturée, enfermée, observée, répertoriée, décrite et présentée au public ont, eux, beaucoup travaillé et, par là, créé de la valeur, des connaissances partagées avec le public.

J’y reviendrai plus loin, mais la comparaison entre l’internaute et l’antilope est ici employée à mon sens complètement à tort, car contrairement à l’animal dans un zoo, l’utilisateur d’une plateforme participe activement à sa propre documentation dans le cadre d’un processus « d’indexation de soi », assimilable en tant que tel à un travail. Cela ruine déjà une bonne partie de l’argumentation de Jean-Michel Salaün, mais je trouve néanmoins intéressant de s’attarder en elle-même sur la métaphore « animalière » à laquelle il a recours. En effet, il ne s’agit pas d’un cas isolé et il est même assez fréquent que les internautes soient comparés à des animaux dans la littérature consacrée au numérique. Cette tendance au « zoomorphisme » mérite d’être questionnée : pourquoi ceux qui s’efforcent de penser le comportement des individus sur Internet éprouvent-ils le besoin d’en passer par la figure de l’animal ?

Le registre de l’animalité est généralement mobilisé pour dénoncer des situations d’exploitation (procédé classique que l’on retrouve déjà chez Hésiode, dans le Roman de Renart ou dans les Fables de la Fontaine), mais il sert aussi implicitement, comme le fait Jean-Michel Salaun dans son billet, à écarter l’hypothèse que l’activité des internautes puisse être assimilée à du travail. Car dans l’imaginaire collectif, il est sous-entendu que, par définition, les animaux ne travaillent pas, même s’ils peuvent être utilisés par des humains pour réaliser des taches (voir en ce sens cet éditorial de la revue Sociologie du travail où l’argument de « l’intentionnalité » est aussi invoqué) :

Pour une partie des sociologues du travail, le concept de travail relève d’une action volontaire et réfléchie. En ce sens, les esclaves, comme les animaux ou les machines, parce qu’ils ne sont pas libres de vendre ou de troquer leur force de travail, encore moins de se soustraire à la volonté de leur maître, ne sauraient à proprement parler « travailler ».

Tout ceci relève pourtant d’une fausse évidence, car s’il est vrai qu’une certaine tradition philosophique (de John Locke à Karl Marx en passant par Adam Smith) a fait du travail le « propre de l’homme », il existe d’autres approches, comme celle d’Hannah Arendt par exemple qui, renouant avec la pensée des grecs anciens, assimile au contraire l’homme au travail à un animal laborans (animal qui travaille), pour mettre en évidence le caractère déshumanisant de ce type d’activités.

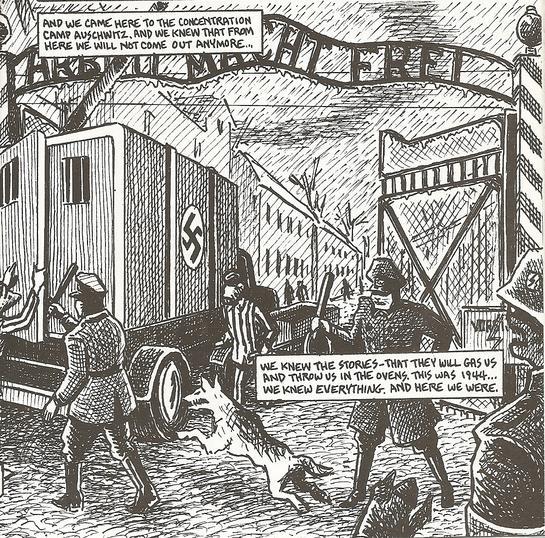

On touche ici à une certaine forme de « malaise dans la pensée » qui révèle l’ambivalence foncière de la notion de « travail », tour à tour envisagée comme un facteur de réalisation de l’humanité ou au contraire comme sa négation. Cette « tension ontologique » apparaît de manière très claire dans le texte de la Constitution de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) adoptée en 1919 à la suite de la Première Guerre mondiale, alors que venait de se révéler l’horreur du processus d’industrialisation appliqué à l’humain comme à une matière première (la « chair à canon »). A la recherche d’une planche de salut à laquelle raccrocher la civilisation, les nations s’étaient alors mutuellement engagées à mettre en place à travers leurs législations un « régime de travail réellement humain » conçu comme une garantie pour le maintien de la « paix universelle et durable ».

Cette expression est assurément belle, mais sa signification reste très ambiguë, car si le besoin s’est fait sentir de dire dans ce texte que le travail devait rester « réellement humain », cela signifie bien a contrario qu’il puisse aussi être « inhumain ». Or aujourd’hui, on peut se demander si une étape supplémentaire ne devrait pas être franchie pour considérer que le travail puisse aussi être « Non-Humain » (au sens où Bruno Latour ou Philippe Descola emploient cette expression), c’est-à-dire en faire une catégorie susceptible d’être partagée avec d’autres êtres vivants, comme les animaux ? Souhaiter que le travail soit « réellement humain » est en soi parfaitement légitime, mais cela implique-t-il nécessairement que le travail soit « uniquement humain » ?

Le concept de Digital Labor a le mérite de nous replonger en plein cœur de ces débats théoriques, sans doute parce que cette approche pousse la notion de travail dans ses retranchements en l’étendant à des types d’activités inhabituelles. Pour Antonio Cassili, il n’y a par exemple pas de difficulté à considérer qu’une personne portant un bracelet connecté enregistrant son rythme cardiaque pendant son sommeil ou son jogging puisse être considérée comme « au travail », dès lors que ces données sont captées par un intermédiaire à des fins d’exploitation économique. L’élément « intentionnel », mis en avant par Jean-Michel Salaün, disparaît ici complètement de ces activités d’émission de données que certains chercheurs, comme Sébastien Broca, désignent sous le terme de « biotravail » pour souligner justement leur ancrage dans cette vie organique que nous partageons avec les animaux.

Construire le concept de travail comme intrinsèquement lié à une « intentionnalité » revient donc à la fois à en faire un « privilège » pour l’être humain (les animaux étant par définition dénués « d’intention ») et à limiter sévèrement le champ d’application de la notion de Digital Labor. Or cette corrélation n’est pas fortuite et c’est elle que je voudrais questionner dans ce billet, en contestant tour à tour la validité des deux branches de ce raisonnement.

Rats, cochons et fourmis (numériques)

Comme je le disais, Jean-Michel Salaün n’est pas le seul à comparer les internautes à des animaux et il s’agit même d’une figure de style assez courante, dont je voudrais donner quelques exemples avant d’aller plus loin.

Suite au scandale Cambridge Analytica, Giovanni Buttarelli, le contrôleur européen de la protection des données, a ainsi récemment comparé les utilisateurs de Facebook à des « rats de laboratoires » :

Il y a des jours où l’on a l’impression que les gens sont traités comme des animaux élevés en batterie ou des rats de laboratoire. On nous traite comme si nous étions dans des « fermes à données » (data farms). Nous sommes enfermés dans des enclos et chacune de nos actions est surveillée.

La métaphore est d’autant plus pertinente que c’est bien à partir d’un « projet de recherche » conduit par l’universitaire britannique Aleksandr Kogan que les données de dizaines de millions d’utilisateurs de Facebook ont été siphonnées pour être ensuite revendues à la firme Cambridge Analytica. Et l’on sait également que l’entreprise de Mark Zuckerberg, qui développe de vastes programmes de recherche à partir des données collectées, n’a pas hésité par le passé à manipuler le fil d’actualité de centaines de milliers d’utilisateurs pour réaliser une expérience de psychologie sur la « propagation des émotions ». La comparaison a le mérite de frapper les esprits, mais elle évacue aussi d’emblée la catégorie du travail, car le rat de laboratoire est, par définition, un être qui ne travaille pas : c’est au contraire une créature réduite à n’être plus qu’un « outil de travail » utilisé par autrui.

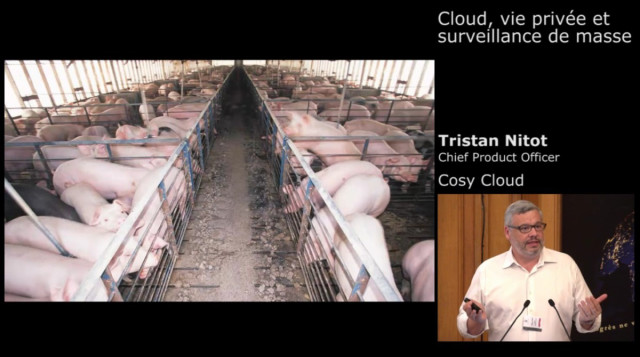

La métaphore de la ferme et des animaux de batterie apparaissant dans les propos de Buttarelli est aussi employée par Tristan Nitot dans son ouvrage Surveillance et dans les interventions qu’il donne pour sensibiliser le public à la question de la reprise du contrôle des données personnelles. Pour dénoncer le modèle économique de la « fausse gratuité » mis en oeuvre par les services web se finançant grâce au ciblage publicitaire, il compare les internautes à des cochons engraissés par un fermier :

Il y a un adage qui dit : « Si c’est gratuit, c’est vous le produit ». Effectivement ! Donc vous voyez, là c’est une ferme industrielle de cochons, et on ne comprend pas toujours très bien, mais le cochon, je vous le dis tout de suite, le cochon n’est pas le client du fermier. Il y a un moment où il faut revenir sur la base. C’est-à-dire que le cochon, il est nourri gratuitement, il est logé gratuitement, mais aucun de nous, d’ailleurs nous ne sommes pas des cochons, donc on peut avoir une certaine distance vis-à-vis du sujet, nous savons, indéniablement, que le cochon n’est pas le client du fermier. Le client c’est celui qui mange le saucisson. Il y a un parallèle intéressant, d’ailleurs, entre le cochon et nous, utilisateurs du numérique, je n’ai pas dit clients du numérique, mais utilisateurs du numérique, c’est que, finalement, on va peut-être finir en saucissons.

La violence de l’image exclut là encore que l’on puisse parler de travail à propos de ces animaux d’élevage, conduits à la mort par l’éleveur et in fine transformés en produits de consommation. Si la métaphore aide bien à comprendre que l’utilisateur de Facebook n’est pas son « client », elle a aussi pour effet indirect d’interdire de le voir comme un « travailleur de la donnée ».

Le dernier exemple de « zoomorphisme » que je voudrais citer se situe dans un registre un peu différent, et il me paraît même plus intéressant que les deux précédents, car il utilise la figure des animaux non pas uniquement pour dénoncer des formes d’exploitation, mais pour questionner le rapport des internautes au travail. Bernard Stiegler considère en effet que les « traces » que nous laissons sur Internet peuvent être comparées à des « phéromones numériques », à l’image des signaux chimiques que les fourmis laissent au cours de leurs déplacements pour coordonner leurs actions avec celles de leurs congénères par le biais de phénomènes d’intelligence collective (appelée aussi stigmergie, du grec stigma « marque, signe » et ergon « travail, action »).

Cette comparaison est intéressante, parce qu’elle a le mérite de mettre en évidence la dimension intrinsèquement « sociale » et « collective » des données que l’on appelle généralement (et bien à tort) « personnelles ». Par ailleurs, bien qu’ils s’agissent d’animaux et qu’elles soient dépourvues « d’intentionnalité », nous sommes portés à accepter que les fourmis « travaillent », parce qu’elles effectuent des taches spécialisées en se coordonnant pour le bien de la collectivité (renvoyant à la fameuse « division du travail » décrite par Adam Smith).

Pour autant, les fourmis constituent plutôt un repoussoir pour Stiegler qui voit en elles une figure de la « désindividuation » à laquelle nous soumet la « gouvernementalité algorithmique » à l’œuvre sur Internet :

De fait, les connexions individuelles ne cessant de se multiplier, un individu connecté aux réseaux mondiaux, qui est déjà géo-localisé sans le savoir, sur une trame dont les mailles sont variables, émet et reçoit des messages du ou vers le réseau des serveurs où s’enregistre la mémoire du comportement collectif, tout comme la fourmi qui sécrète ses phéromones inscrit son comportement sur le territoire de la fourmilière tout en décodant et sommant, sous forme de gradient, le comportement des autres fourmis. Et, dans la mesure où le système cardino-calendaire intégré conduit les individus à vivre de plus en plus en temps réel et dans le présent, à se désindividuer en perdant leurs mémoires – aussi bien celle du je que celle du nous auquel il appartient -, tout se passe comme si ces agents “cognitifs” que nous sommes encore tendaient à devenir des agents “réactifs”, c’est-à-dire purement adaptatifs – et non plus inventifs, singuliers, capables d’adopter des comportements exceptionnels et en ce sens imprévisibles ou “improbables”, c’est-à-dire radicalement diachroniques, bref : actifs.

Pour indiquer une porte de sortie désirable, Stiegler ne fait pas retour vers l’être humain, mais oppose à la fourmi un autre insecte social (et tout aussi « travailleur ») : l’abeille, dont il fait le symbole de « l’économie pollen » qu’il voudrait voir advenir :

La valorisation du temps hors production (et la redéfinition de ce que signifie produire), c’est ce qui relève de ce que Yan Moulier Boutang appelle « l’économie pollen ». L’économie contemporaine repose de plus en plus sur une telle « pollinisation ». Le pollen, on le sait bien de nos jours, est ce que les abeilles et autres hyménoptères transportent entre les sexes du règne végétal et qui rend possible la reproduction du vivant dans son ensemble. C’est une telle valeur que produisent les communautés de pairs. Cependant, les systèmes de traçabilité qui se sont installés avec le social engineering ressemblent plus à des fourmilières qu’à des ruches : les internautes qui tracent leurs activités plus ou moins involontairement et inconsciemment sont très comparables à ces fourmis qui émettent des phéromones chimiques et indiquent ainsi et en permanence à toute la fourmilière ce qu’elles font – ce qui permet la régulation de l’ensemble du système et un contrôle quasiment parfait de l’ordre « social » (qui n’a précisément rien de social de ce fait même). La question de l’automatisation est aussi celle-là : abeilles ou fourmis ?

Avec ces trois exemples de métaphore animale, nous avons une bonne illustration des tensions conceptuelles qui peuvent exister à propos du Digital Labor. Dans les deux premiers exemples – celui des rats et des cochons -, la figure animale est mobilisée parce qu’elle permet d’illustrer l’absence de conscience des individus vis-à-vis des mécanismes d’exploitation auxquels les plateformes les soumettent. La comparaison sert à appuyer l’idée que cette situation est tellement violente qu’elle en devient inhumaine et la catégorie du « travail » s’en trouve presque mécaniquement disqualifiée. Chez Stiegler au contraire, on constate un rapport différent à cette question de l’intentionnalité : ni les fourmis, ni les abeilles n’ont en effet conscience des mécanismes auxquelles elles participent, mais cela n’empêche pas pour autant de continuer à penser leur activité – et partant celles des internautes auxquels elles sont comparées – comme des formes de « travail », puisque les hyménoptères sociaux sont assimilés dans l’imaginaire collectif à des « animaux-travailleurs ».

Le Digital Labor est-il le propre de l’animal laborans ?

Nous allons retrouver l’abeille, aux côté de l’araignée, chez Karl Marx dans ce passage du Capital où il cherche à établir que le travail est « le propre de l’homme » :

Notre point de départ c’est le travail sous une forme qui appartient exclusivement à l’homme. Une araignée fait des opérations qui ressemblent à celles du tisserand, et l’abeille confond par la structure de ses cellules de cire l’habileté de plus d’un architecte. Mais ce qui distingue dès l’abord le plus mauvais architecte de l’abeille la plus experte, c’est qu’il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. Le résultat auquel le travail aboutit, préexiste idéalement dans l’imagination du travailleur. Ce n’est pas qu’il opère seulement un changement de forme dans les matières naturelles ; il y réalise du même coup son propre but dont il a conscience, qui détermine comme loi son mode d’action, et auquel il doit subordonner sa volonté.

Cette citation est reprise par Sébastien Broca dans un article de la revue Tracés où il critique l’extension trop forte de la notion de Digital Labor en appelant à la circonscrire en recourant au critère de « l’intentionnalité » ou de la « subjectivité » :

Lorsqu’on considère le fait de disséminer incidemment des données comme du travail, on occulte le fait que la catégorie de travail se définit d’abord comme une activité dont le produit est indissociable de la volonté d’un sujet.

On retrouve une approche similaire chez d’autres penseurs éminents du travail, comme le juriste Alain Supiot, qui accorde une place centrale aux représentations dans la définition du travail, en s’appuyant sur les travaux antérieurs de Simone Weil :

« C’est par le travail, écrit-elle, que la raison saisit le monde, et s’empare de l’imagination folle. » Pour Simone Weil, le travail est le point d’articulation entre le caractère illimité de nos représentations mentales et le caractère situé de notre existence physique. C’est dans la rencontre avec l’obstacle extérieur que l’imagination est domestiquée et devient un instrument de la maîtrise et de la transformation de la nature.

Ce détour par la dimension symbolique exclut donc mécaniquement les animaux de la sphère du travail, tout comme il interdirait théoriquement que l’on puisse travailler « par défaut, sans le savoir », comme le dit Jean-Michel Salaün pour contester la pertinence de la notion de Digital Labor.

Il existe pourtant une tout autre manière d’articuler les concepts de travail, d’humanité et d’animalité, que l’on trouve en particulier chez Hannah Arendt dans son ouvrage « Condition de l’homme moderne » (voir ici le chapitre complet relatif au travail).

Son propos consiste justement à tenter de dépasser les contradictions patentes du marxisme s’agissant de la question du travail, présenté dans Le Capital comme le « propre de l’homme » et le moyen privilégié par lequel l’Humanité se réalise, mais qui, paradoxalement, devrait disparaître une fois advenue la société communiste idéale :

L’attitude de Marx à l’égard du travail, c’est-à-dire à l’égard de l’objet central de sa réflexion, a toujours été équivoque. Alors que le travail est une « nécessité éternelle imposée par la nature », la plus humaine et la plus productive des activités, la révolution selon Marx n’a pas pour tâche d’émanciper les classes laborieuses, mais d’émanciper l’homme, de le délivrer du travail ; il faudra que le travail soit aboli pour que le « domaine de la liberté » supplante le « domaine de la nécessité ». Car « le domaine de la liberté ne commence que lorsque cesse le travail déterminé par le besoin et l’utilité extérieure », lorsque prend fin la « loi des besoins physiques immédiats ». Des contradictions aussi fondamentales, aussi flagrantes, sont rares chez les écrivains médiocres ; sous la plume des grands auteurs, elles conduisent au centre même de l’œuvre.

Pour Hannah Arendt, la contradiction chez Marx vient du fait que, comme d’autres penseurs avant lui (John Locke, Adam Smith), il ne distingue pas deux types différents d’activités qui se superposent dans l’appréhension moderne du travail, alors que les Anciens les séparaient nettement. Le « travail » ne doit pas être confondu pour Arendt avec « l’oeuvre », qui est le propre de l’homo faber, l’homme–artisan fabriquant des objets durables à partir de ses représentations pour constituer un monde commun. Ce qui doit être appelé « travail » n’a en revanche rien de spécifiquement humain, au point qu’Hannah Arendt assimile l’homme au travail à un animal laborans, et ce non pas comme une métaphore mais au sens propre du terme, en allant même jusqu’à écrire de manière provocatrice :

L’animal laborans n’est, en effet, qu’une espèce, la plus haute si l’on veut, parmi les espèces animales qui peuplent la terre.

Il en est ainsi parce que chez Arendt, le travail n’est justement pas défini par l’intentionnalité (notion qui renvoie à l’oeuvre), mais par la nécessité d’entretenir sans cesse les cycles de la vie, que nous partageons avec les animaux. Mathieu Cochereau donne un bon résumé de la vision d’Arendt dans ce passage du petit livre qu’il lui a consacré :

Il faut faire la différence entre une activité proprement humaine (l’oeuvre) et une activité qui rattache l’homme à son simple aspect vital. D’ailleurs, Arendt parle d’animal laborans pour qualifier l’homme en tant qu’il utilise sa force pour transformer la nature en quelque chose de consommable. Tel est en effet le but de l’animal laborans : produire les moyens de sa propre survie. C’est pourquoi on peut comparer le travail à un cercle : il est cette activité qui à peine terminée doit toujours recommencer. Une fois que le boulanger a terminé sa journée de labeur il doit tout recommencer le lendemain. La vie se caractérise donc par une itération fondamentale : elle est l’éternel retour du même, cycle sans fin. Alors que l’expression animal rationale (animal raisonnable) est contestable parce que le fait d’utiliser la raison est ce qui nous différencie des animaux, celle d’animal laborans est pleinement justifiée parce que le labeur nous englue dans la vie […] C’est pourquoi Hannah Arendt est fondée à faire du travail la moins spécifiquement humaine des activités.

On pourrait penser que ce cadre d’analyse s’applique aux seules sociétés où les humains doivent encore lutter pour leur survie et que nous avons été délivrés de ces contraintes par le progrès. Mais tout au contraire, Hannah Arendt montre que la période moderne est celle où le travail domine toutes les autres formes d’activités (l’oeuvre de l’homo faber et l’action politique), notamment sous l’effet du passage à la société de consommation qui transforme toute chose en marchandise « consommable » destinée à être remplacée le plus rapidement possible. Bien qu’ancrée dans la philosophie des grecs anciens, la vision d’Hannah Arendt s’avère donc redoutablement pertinente pour penser la situation présente, et notamment le délire de l’obsolescence programmée qui sévit durement dans la sphère numérique. Ses analyses font aussi écho à ce que Bernard Stiegler dénonce lorsqu’il parle de « désindividuation » ou de « prolétarisation » (perte des savoir faire, des savoir vivre et des savoirs théoriques). Je cite à nouveau en ce sens Mathieu Cocherau :

Si le travailleur ne fait que produire des objets destinés à être détruits immédiatement – tendance exacerbée par la naissance et le développement de la société de consommation -, on ne lui demande pas de singulariser ses gestes mais bien plutôt de se fondre dans une société anonyme où chacun n’est personne et est réduit à sa simple force de travail. La société moderne à travers ses avatars que sont le capitalisme ou le totalitarisme repose sur la victoire de l’animal laborans sur toutes les autres dimensions humaines.

Cette grille de lecture est extrêmement précieuse pour nous aider à penser le Digital Labor, car au travers de ce prisme, il n’y a alors plus d’obstacle à qualifier de « travail » des activités exercées sans que l’intentionnalité joue un rôle prépondérant, et on pourrait même dire au contraire que ce sont celles qui sont les plus directement ancrées dans les fonctions basales de l’animal laborans qui méritent davantage l’appellation de « travail », par opposition à ce qui relève du champ de l’oeuvre ou de l’action.

Dans ses analyses du Digital Labor, Antonio Casilli insiste à juste titre sur le fait que ce phénomène s’inscrit dans un long processus historique de parcellisation et d’émiettement du travail, qui atteint son point culminant avec les modes d’exploitation des internautes par les plateformes :

[…] les fruits du digital labor ne sont pas seulement des contenus qui demandent des compétences, des talents, ou des spécialisations particulières. Les traces et les manifestations passives de la présence

en ligne sont d’autant plus monétisables. Le capitalisme numérique profite surtout des tâches non spécialisées et à faible niveau d’implication des usagers. De fait, chaque clic, chaque « j’aime » ou commentaire lapidaire, chaque recommandation est insérée dans des processus de production spécifiques.

Sans doute, une telle conception du travail éjectant « l’intentionnalité » de l’équation peut paraître de prime abord dérangeante, mais cette sensation de malaise découle de l’incapacité à distinguer « oeuvre » et « travail », comme nous y invite Hannah Arendt. Dans « Condition de l’homme moderne« , elle constate aussi une tendance à ce que les « oeuvres » – créations stables destinées à faire exister un « monde commun » entre les hommes – se « dégradent » en un simple « travail » impersonnel :

[…] nous avons changé l’œuvre en travail, nous l’avons brisée en parcelles minuscules jusqu’à ce qu’elle se prête à une division où l’on atteint le dénominateur commun de l’exécution la plus simple […]

Le Digital Labor traduit en réalité une prolongation et une amplification paroxystique de ce mouvement d’appauvrissement des activités humaines. Antonio Casilli montre bien comment les plateformes s’intéressent de moins en moins aux « oeuvres » produites par les internautes pour se concentrer sur le produit de leur « travail », au sens de micro-tâches sans cesse plus « émiettées » au point de ne plus contenir aucune trace de compétence, ni même de conscience du sens « productif » de l’acte accompli :

Dans les années 2000, l’essor du crowdsourcing était accompagné par la promesse de mettre en contact les meilleurs talents avec les meilleurs acteurs du marché. Avec le digital labor, l’accent porte sur l’extraction pure et simple de données de la masse des usagers, non plus seulement des plus spécialisés et qualifiés d’entre eux. Ce régime de production n’a pas besoin de présupposer une compétence ou une formation préalable.

Par ailleurs, en poussant à sa limite extrême ce raisonnement, nous pourrions identifier la forme paradigmatique du digital labor dans l’acte même d’être en ligne. Être connecté à un service suffit, car on peut parler d’extraction d’informations à plus forte raison quand l’entreprise enregistre et analyse les données d’une requête insérée dans un moteur de recherche, une authentification pour accéder à une plateforme, une synchronisation de dispositifs mobiles qui sont tracés en permanence et produisent des informations qui viennent nourrir des bases et calibrer des algorithmes.

L’aboutissement ultime de ce processus réside dans les formes de « biotravail » évoquées en introduction de ce billet, où les données sont directement extraites par des capteurs à partir de processus vitaux comme le sommeil, la course, l’alimentation, etc. Et contrairement à ce que ce soutient Jean-Michel Salaün, il s’agit bien encore de « travail » au sens où c’est l’animal laborans « à l’état pur » qui est ainsi exploité à travers ses cycles corporels. On pourrait même dire que la violence inouïe de l’exploitation à laquelle le capitalisme numérique soumet les individus met ici à nu la vérité du travail en tant qu’activité ne pouvant par définition être « réellement humaine ». Nous atteignons alors un point limite et pour aller plus loin, il faudrait sans doute que les humains soient utilisés, comme dans le film Matrix, en tant que piles électriques destinées à produire du courant pour les machines. On arriverait alors à la toute fin du processus historique d’engloutissement de l’humain par l’animal laborans, mais il y aurait encore lieu de parler de « travail » au sens d’Hannah Arendt.

Reprenons à présent la métaphore de l’antilope au zoo que Jean-Michel Salaün pensait pouvoir utiliser pour disqualifier la notion de Digital Labor :

[…] l’antilope du zoo ne travaille pas plus que celle de la savane […]

Si l’on garde en tête le lien consubstantiel entre travail et animal laborans, nous comprenons que cette métaphore animalière est peut-être le pire argument qui pouvait être choisi pour soutenir une telle position et que dans une perspective « arendtienne », il n’y a en réalité aucune contradiction à affirmer que l’utilisateur « documenté » par un intermédiaire numérique est bien encore « au travail ». Mais je vais aller plus loin, en prenant l’exemple de l’antilope, non pas seulement comme une métaphore de la condition des internautes, mais carrément au pied de la lettre. Car si le travail n’est pas une activité spécifiquement humaine, nous devrions considérer que même une « vraie » antilope dans sa cage travaille, parce qu’il n’y a pas de raison fondamentale – sinon la persistance d’un « préjugé naturaliste »- à admettre qu’un animal puisse « travailler » au sens propre du terme.

Penser le travail des Non-Humains

Contrairement à ce que laisse entendre Jean-Michel Salaün, les sociologues n’adhèrent pas tous de manière unanime à la conception « intentionnaliste » ou « subjectiviste » du travail. Certains seraient même prêts à abandonner le point de vue anthropocentrique pour admettre le concept de « travail animal », en tant que condition nécessaire à la reconnaissance de la dignité des animaux lorsqu’ils sont employés par des humains pour réaliser des taches (chiens d’aveugle, chiens sauveteurs ou policiers, animaux de cirque ou de cinéma, éléphants employés à des travaux de construction, etc.) :

Loin d’être abstraites, les discussions théoriques sur les frontières entre travail libre et aliéné, humain ou non humain, renvoient à des catégorisations ordinaires. Pour les professionnels qui collaborent avec les animaux, que ce soit pour transporter des personnes ou des marchandises, sauver des personnes disparues, accompagner des personnes en situation de vulnérabilité, intervenir dans des dispositifs de défense et de sécurité publique, réaliser des performances scéniques (au cirque, au cinéma ou au zoo) et sportives, il est entendu que les bêtes ont acquis des compétences, qu’elles sont qualifiées, qu’elles connaissent leur métier, en d’autres termes, qu’elles « travaillent ». Certains même vont jusqu’à brouiller les frontières inter-espèces : ces êtres vivants sont pour eux des partenaires à part entière, doués d’une expertise, d’une volonté consentante et d’une subjectivité, dignes d’être écoutés et respectés dans leur besoins, émotions et désirs propres. Le travail reprend alors son sens premier d’activité non servile, socialement distincte de temps considérés comme du non-travail. A contrario, pour certains défenseurs de la cause animale, l’usage des animaux (comme outil ou comme ressource) entre dans un rapport d’exploitation et le mot « travail » est pris dans son sens étymologique de torture, tant des bêtes que des travailleurs qui sont directement chargés de les rendre productives.

Cette manière d’envisager les choses correspond quelque part à l’autre versant logique du concept d’animal laborans. Admettre que le travail n’est pas une activité spécifiquement humaine permet à la fois de penser ce qui peut « déshumaniser » l’humain au travail, mais aussi paradoxalement ce qui pourrait rendre plus dignes certains des rapports qu’entretiennent les humains et les animaux.

C’est en suivant un tel raisonnement que certains vont jusqu’à envisager une « citoyenneté animale », comme le font Sue Donaldson et Will Kimlicka dans leur ouvrage « Zoopolis, une théorie politique du droit des animaux« . Le coeur de l’argumentation de l’ouvrage est résumé comme suit dans cet article de Libération :

Dans le cas des hommes, on dispose de cadres sociaux bien établis pour penser ces droits de façon relationnelle : employeur/employé, parent/enfant, enseignant/élève, etc. Il s’agira dès lors d’« identifier des catégories similaires dans le contexte animal, de décrire avec précision […] les devoirs positifs qui leur correspondent ». Et ce, en sachant d’une part que les animaux, même s’ils ne sont pas domestiques (renards, écureuils, cerfs, chauves-souris…) font partie de la société et sont « affectés chaque fois que nous abattons un arbre, que nous obstruons une voie navigable, que nous construisons une route, un lotissement ou une tour », et que, d’autre part, ils entretiennent des relations dont il est aisé de voir qu’elles sont celles qu’il revient à la politique de traiter, à savoir la capacité de suivre des normes, la possibilité d’être autonomes ainsi que les « différentes formes de souveraineté territoriale, de colonisation, de migration, d’appartenance sociale ». Il s’agit donc bien de penser une zoopolis, de concevoir une politique des droits des animaux, fondée sur l’idée de communauté citoyenne, où seraient associés droits négatifs universels et droits positifs différenciés, pour les animaux comme pour les hommes.

La proposition énoncée dans ce livre ne consiste pas uniquement à faire des animaux des « sujets de droits », en les dotant par exemple de la personnalité juridique comme certains tribunaux étrangers l’ont déjà admis pour de grands singes. Il s’agit de penser plus largement des statuts différenciés pour les animaux en fonction des types de relations qu’ils entretiennent avec les humains (animaux domestiques, animaux-résidents proches des habitations ou animaux sauvages), comme l’explique la vidéo ci-dessous (à partir de 11.40).

<iframe class=’youtube-player’ type=’text/html’ width=’640’ height=’3