Au début du mois de décembre, la DINSIC (Direction Interministérielle des Systèmes d’Information et de Communication de l’État) a publié dans le cadre du Paris Open Source Summit 2017 une « Politique de contribution aux logiciels libres de l’Etat » qui recèle plusieurs aspects intéressants.

J’ai déjà publié, il y a quelques semaines, un billet relatif au premier volet de cette politique, à savoir la définition d’une politique d’ouverture « par défaut » des logiciels produits par les administrations. Cette évolution importante découle des dispositions la loi « République numérique » assimilant le code source des logiciels à des documents administratifs communicables et librement réutilisables. Cela signifie que dorénavant, les logiciels développés en France par des administrations devront en principe être publiés comme des logiciels libres.

C’est déjà en soi une évolution substantielle, mais le document de la DINSIC comporte un second volet qui me paraît plus original encore : en plus d’ouvrir ses propres logiciels, l’Etat va autoriser par défaut les développeurs appartenant à ses services à contribuer à des projets de logiciels libres extérieurs. Ces agents publics pourront donc participer sur leur temps de travail et dans le cadre de leur mission de service public au développement de logiciels libres initiés par des communautés.

Ce tournant me paraît important dans la mesure où il commence à faire émerger la figure d’un Etat « contributeur aux Communs numériques », ainsi qu’un embryon de statut pour « l’agent public-contributeur ».

De l’intérêt de placer les politiques publiques sous licence libre

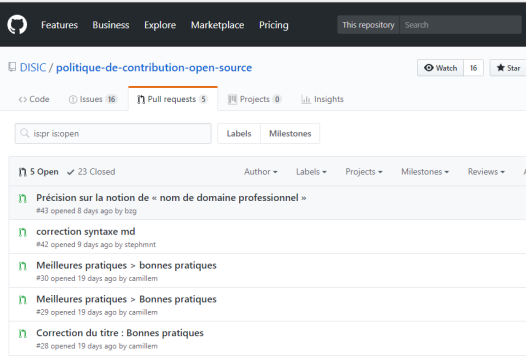

Avant d’entrer plus en détail dans le contenu de cette politique de la DINSIC, on doit déjà remarquer qu’elle a été particulièrement bien pensée sur le plan de la forme. En effet comme s’il s’agissait d’un code source, le document a été publié sur GitHub pour faire l’objet d’un appel public à commentaires qui restera ouvert jusqu’au 6 janvier prochain. Mais outre cette démarche participative, le texte lui-même a été placé sous Licence Ouverte 2.0, ce qui permet de le reprendre et de le modifier. Il s’agit donc au sens propre d’une « politique publique publiée sous licence libre ».

Or ce choix ne constitue pas une coquetterie ou un simple « clin d’oeil » adressé aux geeks : l’usage de la licence libre prend ici un véritable sens. La DINSIC indique en effet que cette politique générale vaut pour ses propres services, mais qu’elle peut être « instanciée » (c’est-à-dire déclinée) par les différents ministères pour l’adapter à leurs besoins et à leurs contextes particuliers selon une logique de « subsidiarité » :

Cette politique de contribution s’applique au système d’information et de communication de l’État conformément à l’article 1er du décret n° 2014-879 du 1er août 2014. Chaque administration de l’État a la possibilité d’instancier sa propre politique de contribution pour la préciser et l’amender.

On est donc en présence d’une politique publique qui, tout comme un logiciel, est susceptible d’être « forkée » (fourchée) pour donner naissance à des « politiques-filles ». La DINSIC précise également que si les fonctions publiques hospitalières et territoriales sont en dehors du périmètre de cette politique de contribution, elles sont invitées à s’en inspirer pour définir leurs propres stratégies. Or le fait que le texte soit placé sous licence libre ne peut que faciliter ce type de reprises d’administration à administration, en fournissant une base déjà réutilisable.

Ces principes de fonctionnement paraissent particulièrement intéressants du point de vue de la gouvernance qu’ils mettent en place. Le recours aux plateformes de dépôt comme GitHub et aux licences libres pour l’élaboration de politiques publiques apporte une vraie valeur ajoutée en termes d’innovation publique. Il rend possible un partage et une mutualisation des efforts entre administrations dans un contexte d’expérimentation qui nécessite forcément de la souplesse. Je reste souvent assez dubitatif à propos de la manière dont l’Open Gov (Gouvernement Ouvert) se met en place dans notre pays , mais la démarche initiée par la DINSIC paraît convaincante et on se prend à espérer que ce mode de fonctionnement soit systématisé et étendu à d’autres domaines.

La nouvelle figure d’un « Etat-contributeur aux Communs numériques »

Un des points saillants de la politique proposée par la DINSIC réside dans une « autorisation par défaut » adressée à ses services pour contribuer à des projets sous licence libre ou Open Source. Pour l’instant, l’État avait toujours paru assez réticent à aller contribuer à des projets libres dont il n’était pas l’initiateur. On se souvient par exemple du débat assez surréaliste qui a eu lieu en 2016 lors du vote de la loi République numérique à propos développement par la France d’un « OS souverain ». De nombreuses voix s’étaient alors élevées pour faire remarquer que l’OS souverain existe déjà et qu’il s’appelle Linux et, plutôt que de tenter de repartir de zéro pour développer son propre système d’exploitation, la France devrait consacrer des moyens financiers et humains pour contribuer à Linux.

Étrangement, les entreprises privées semblent avoir compris beaucoup plus rapidement que les États l’intérêt stratégique qu’il pouvait y avoir pour elles à contribuer à des logiciels libres. On sait par exemple que plus de 75% des contributions au logiciel Linux sont le fait de développeurs salariés à cet effet par des entreprises privées. De grands groupes comme IBM, CISCO, Huawei, Oracle (et même aujourd’hui Microsoft !) ont développé des politiques d’Open Source en comprenant qu’elles ont davantage intérêt à participer au développement d’une ressource commune plutôt que de le faire en comptant uniquement sur leurs propres forces. Elles acceptent ainsi de coopérer avec des concurrents sur certaines portions de leurs activités pour rechercher un « effet de levier » lié à ces investissements « externalisés ». L’allemand Dmitry Kleiner a d’ailleurs proposé l’intéressant concept d’exvesment (« exvestissement », en français) pour rendre compte de ces pratiques contributives.

Or de manière assez paradoxale, les administrations publiques sont encore assez rarement engagées dans ce type de démarches, alors qu’il serait pourtant logique qu’elles le fassent. Actuellement, ce sont plutôt des associations comme Framasoft qui assurent cette mission d’intérêt général de développer des logiciels libres mis à la disposition de tous. Les administrations utilisent pourtant des logiciels libres dans le cadre de leurs propres activités et il paraîtrait donc important, dans un esprit de réciprocité, qu’elles contribuent en retour à leur développement.

L’administration pourrait aussi utiliser ses moyens humains dans le sens de l’intérêt général pour contribuer à la soutenabilité de logiciels importants que les entreprises privées délaissent et que les communautés de bénévoles n’arrivent pas à maintenir sur leurs propres forces. Quand on voit par exemple qu’un logiciel comme Gimp, qui doit équiper bon nombre des postes informatiques des administrations en France, repose sur une toute petite équipe de développeurs n’arrivant plus à faire face, on se dit qu’il y aurait un vrai intérêt à ce que des agents publics leur apportent leur soutien.

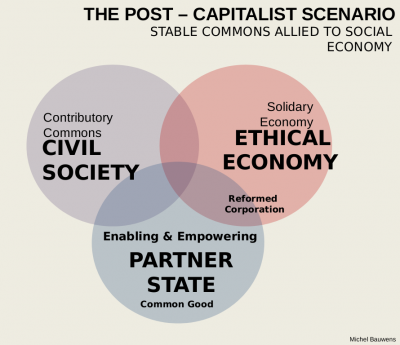

Certains penseurs, comme Michel Bauwens, insistent sur le fait qu’une « transition vers les Communs » nécessite l’émergence d’un « Etat-partenaire » capable de s’engager dans des « partenariats Public-Communs« .

La politique de la DINSIC constitue une des manières de faire évoluer l’acteur public dans cette direction, en faisant émerger la figure d’un « Etat-contributeur aux communs numériques » participant directement à leur développement par le biais de la force de travail de ses agents.

Quel statut pour « l’agent public-contributeur » ?

Dire que l’Etat devient « contributeur aux communs numériques » reste cependant une abstraction, car l’Etat n’est qu’une fiction juridique et, dans les faits, ce sont des individus en tant qu’agents publics qui vont aller contribuer au développement de logiciels libres au sein des communautés qui en assurent la gestion.

Or pour un agent public, se livrer à ce genre de tâches n’est pas anodin, car l’individu se trouve alors soumis simultanément à deux « ordres » différents : d’un côté en tant qu’agent public, il relève d’une structure pyramidale qui lui impose un devoir d’obéissance hiérarchique ; mais de l’autre, en tant que contributeur au Commun, il devra respecter la gouvernance particulière du projet libre dans lequel il va s’investir. Or si l’administration « joue le jeu », elle va devoir admettre que cette communauté extérieure possède sa propre autonomie et que ses agents devront respecter les règles de contribution qu’elle aura défini.

Sans entrer dans les détails de cette question complexe, la politique de la DINSIC commence à prendre en compte cette « dichotomie » que les agents-contributeurs vont devoir apprendre à gérer. Le texte insiste par exemple sur l’importance de la « reconnaissance individuelle » des contributions des agents, qui seront autorisés à participer sous leur nom propre ou sous un pseudonyme aux projets extérieurs. Il préconise aussi aux agents de distinguer les contributions qu’ils feront en tant qu’agents sur leur temps de travail de celles qu’ils feraient sur leur temps personnel, en les « signant » avec deux adresses mails différentes :

Reconnaissance individuelle

Reconnaissance individuelle des développeurs : utilisation de leur adresse email pour tracer leurs contributions.

- Pour les agents : utilisation du mail professionnel en .gouv.fr

- Pour les prestataires de services, utilisation du mail de leur société d’attachement (pas de mail prestataire en .gouv.fr)

Possibilité d’utiliser des pseudonymes.

Pas d’utilisation de mails génériques / anonymes.

Distinction des contributions professionnelles / personnelles

Possibilité de contribuer sur un même projet dans le cadre du milieu professionnel ou à titre personnel. Le mail professionnel doit être utilisé sur le temps professionnel.

Une présentation publique de cette politique a été faite lors du Paris Open Source Summit dans le cadre d’un atelier auquel j’ai pu participer. A cette occasion, une question intéressante a été posée par une des personnes dans le public : est-ce que la participation des agents a été envisagée sous le mode d’un « Droit Individuel à la Contribution », à l’image du Droit Individuel à la Formation (DIF) qui existe déjà actuellement dans le statut de la fonction publique ? Si tel était le cas, cela signifierait que les agents pourraient accumuler au fil du temps des droits personnels à actionner périodiquement pour aller contribuer à des projets extérieurs.

A cette question, le représentant de la DINSIC a répondu que cette option avait été envisagée, mais écartée pour l’instant. La contribution des agents à des projets extérieurs se fera dans le respect du principe de subordination auquel ils sont soumis : il leur faudra obtenir l’accord préalable de leur hiérarchie et celle-ci conservera son pouvoir de direction sur l’activité de l’agent. Mais il me semble que la subordination de l’agent ne peut être entièrement maintenue dès lors que l’on admet qu’il participe à l’activité d’une communauté extérieure. Comme je l’ai rappelé ci-dessus, les projets de logiciels libres ont leurs propres règles de gouvernance et la répartition des tâches y est organisée par la communauté elle-même selon les règles qu’elle s’est donnée. On doit donc nécessairement reconnaître à l’agent-public contributeur une certaine forme d’autonomie pour qu’il puisse participer à l’activité de la communauté en tant que membre à part entière.

Ces questions sont assez fascinantes et la politique de la DINSIC ne fait pour l’instant que les effleurer. Si l’État devient vraiment un « contributeur aux Communs numériques », il faut sans doute définir également un « statut de l’agent-public contributeur » qui appellera peut-être une certaine redéfinition du principe de subordination. C’est d’ailleurs aussi un des bénéfices indirects à attendre de cette démarche : qu’en se rapprochant des Communs, l’État se transforme lui-même en profondeur. La contribution aux communs extérieurs provoquerait alors en retour ce que certains appellent une « Communification » du service public . Dans un billet précédent, j’ai commencé à envisager la question du « travail dans les Communs », mais je n’avais pas imaginé que cette problématique puisse aussi s’articuler aux principes de la fonction publique, alors qu’il y a certainement des réflexions à pousser dans cette direction.

***

Il sera donc intéressant de suivre la mise en oeuvre de cette politique de contribution aux logiciels libres de l’État, sachant qu’elle pourrait aussi à mon sens servir de source d’inspiration, au-delà du secteur du logiciel, pour formaliser la contribution des administrations publiques et de leurs agents à d’autres champs des Communs, matériels ou immatériels.

Classé dans :A propos des biens communs Tagged : administrations publiques, agents publics, Etat, Logiciels libres, Open Source, politiques publiques, subordination, travail

![]()