La version finale de la proposition de loi sur le numérique vient d’être publiée. Elle n’a pas suivi un processus ordinaire. Entre la phase d’élaboration par l’exécutif et l’examen au parlement, une nouvelle étape intermédiaire s’est intercalée : une consultation publique, où tout un chacun pouvait, sous certaines conditions, noter, commenter et reconfigurer la loi existante.

La version finale porte la trace de ces apports collaboratifs. Des petits cadres, sur le côté, viennent régulièrement justifier l’introduction de telle ou telle mesure à la lumière des suggestions formulées pendant la consultation publique. En soi, la loi est un exercice très intéressant de démocratie mixte, à la fois direct et indirect.

C’est aussi un exercice limité. Les avis convergents des intervenants de la plate-forme République Numérique n’ont été pris en compte que dans la mesure où ils ne heurtaient pas trop frontalement les intérêts de certains lobbys puissants. À ce jeu, l’édition scientifique s’est révélée moins influente que les industries culturelles.

La consécration du libre accès

La conversion de l’édition scientifique au libre accès n’est plus une vague promesse utopiste. Depuis 2011, plus de la moitié des articles scientifiques européens sont disponibles en ligne. Or, le droit existant est inadapté à cette transformation massive : le mouvement du libre accès repose fréquemment sur des hacks, des détournements plus ou moins légaux. Cela va des licences creative commons (qui détournent les arrangements contractuels pour créer des biens communs) aux bibliothèques numériques illégales sur le modèle de Libgen. Les contrats d’exclusivité avec les grands éditeurs en effet un obstacle majeur : même si les chercheurs sont assez largement favorables à une politique de libre accès, ils restent indéfiniment liés par des engagements auprès de revues prestigieuses, au sein desquelles on ne peut pas ne pas publier pour faire carrière…

En 2012, l’Union Européen a émis une recommandation aux États-membres, les incitant à mettre en ligne les articles de recherche financés par moitié par l’argent public dès que possible, ou au plus tard 6 mois après publication en STM et 12 mois en SHS. Elle a été suivi d’effets dans la plupart de grands pays européens, que cela passe par l’adoption de loi open access ou de grands programmes de diffusion.

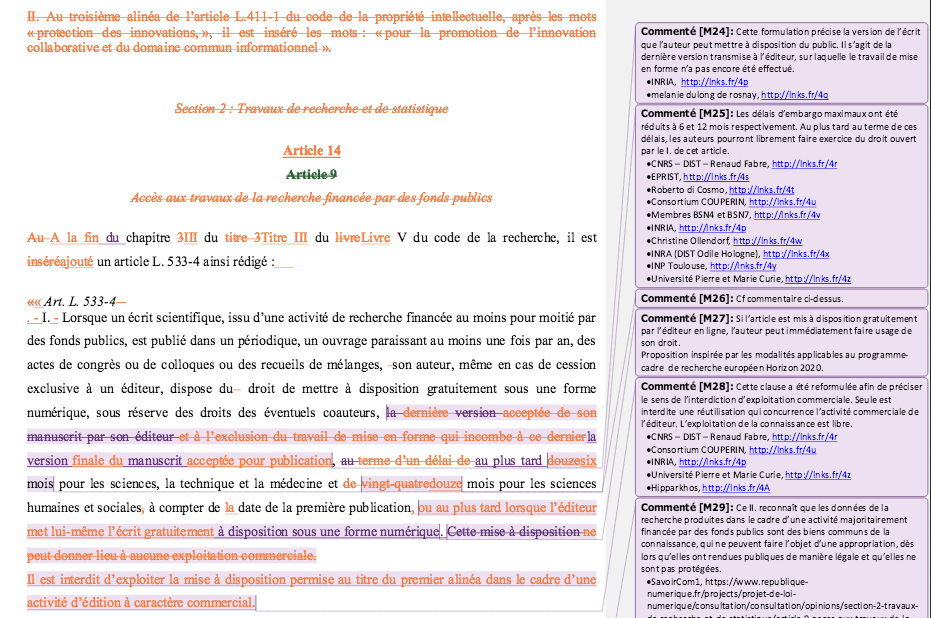

La France restait à la traîne. Si dernière version de la loi sur le numérique est adopté, elle sera en avance. La nouvelle mouture de l’article 9 (devenu art. 14) a acté plusieurs évolutions déterminantes :

- Les durée d’embargos sont raccourcies. De 12 mois pour les STM et 24 mois pour les SHS, on revient respectivement à 6 et 12 mois, ce qui place la France en conformité avec la recommandation européen et, surtout, ils deviennent des délais maximaux (et non des temps par défaut) : « au plus tard six mois pour les sciences, la technique et la médecine et douze mois pour les sciences humaines et sociales, à compter de la date de la première publication. »

- Les données de la recherche sont intégrées dans le périmètre de la mesure. C’est là un acquis capital, qui représente une avancée par rapport à la loi sur le libre accès allemande : sous l’effet de la numérisation, la publication scientifique s’apparente de plus en plus à une création “composite” associant un contenu rédigé, des jeux de données ou des algorithmes (pour vous en donner une idée, cf. mon dernier billet sur les réseaux d’acteurs à partir de Wikidata). Non seulement les données sont prises en considération dans la loi mais leur statut est beaucoup plus souple : elles deviennent d’emblée des choses communes, échappant à toute appropriation et, de facto, diffusable librement dès la publication de l’article. « Les données de la recherche rendues publiques légalement issues d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics et qui ne sont pas protégées par un droit spécifique sont des choses communes. » L’éditeur ne peut revendiquer aucun droit dessus : « L’éditeur d’un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication ». Ces dispositions sont cohérentes avec une innovation majeure apportée par l’art. 5 de la dernière version : les bases de données publiques ne pourraient plus revendiquer de droit sui generis (ce qui les transforment, d’emblée, en choses communes) : « le droit sui generis ne doit pas faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données de l’administration. » Tout ceci va par contre à l’encontre des mesures adoptées par la loi Valter (qui conforte le statut d’exception des institutions de recherche au regard de la politique d’ouverture des données publiques).

- Le libre accès porte plus spécifiquement sur les versions finales du processus éditorial. Dans un précédent article publié dans Sciences Communes, Mélanie Dulong de Rosnay pointait le risque de durcir en réalité les conditions actuelles de dépôt en archive ouverte : si la loi concernait non spécifiquement la version publiée, mais aussi la version auteur, elle risquait de soumettre les chercheurs à des embargos qu’ils n’étaient en aucun cas tenus de respecter : « La dernière version soumise par l’auteur (ou preprint) appartient donc bien en droit à l’auteur dès sa création, et peut par conséquent dans l’état actuel du droit déjà être déposée immédiatement en archive ouverte, en même temps qu’elle est envoyée à l’éditeur avec un éventuel contrat autorisant la reproduction de l’article. » A priori, la rédaction actuelle de l’art. 9/14 limite ce risque. Elle porte sur la « version finale du manuscrit acceptée pour publication ». L’indication sur la travail de mise en forme de l’éditeur disparaît.

- La réutilisation non commerciale est moins contraignante. Tandis que la précédente formulation excluait toute forme de cession commerciale, il n’est plus question que « d’une activité d’édition à caractère commercial ». Même si ce n’est pas totalement clair, on peut supposer que la vente non lucrative d’une publication pourrait être autorisée (ce qui serait propice à des projets sur le modèle de la Framakey : diffuser des clés USB défrayés contenant des publications en libre accès).

- Vers une rétroactivité ? A priori, cela était totalement exclu dans la rédaction précédente, comme en témoignait la mention « Elles ne s’appliquent pas aux contrats en cours. » Cette mention a disparu depuis. Le commentaire signale cependant que l’absence de rétroactivité va de soi : « Une application rétroactive serait attentatoire aux intérêts des auteurs et des éditeurs signataires des contrats en vigueur. »

- Quid de l’exception pour le data mining ? L’exécutif a envoyé à ce propos des signaux contradictoires. Hier soir, le ministre de la recherche Thierry Mandon suggérait que l’exception serait rétablie dans la rédaction finale. Pour l’instant, je n’ai rien trouvé qui aille en ce sens. A priori, le gouvernement serait tenté de se défausser sur l’Europe, l’exception data mining étant maintenue au programme des projets de réforme européen du droit d’auteur.

La disparition des communs

La précédente version de la loi sur le numérique soumise à la consultation publique comportait une autre disposition importante pour la recherche : une reconnaissance positive du domaine public informationnel et des biens communs de la connaissance (art. 8). Même si la formulation n’était pas parfaite, ces mesures contribuaient à sécuriser considérablement les recherches effectuées des productions a priori dénuées de droits patrimoniaux telles que les informations “brutes”, les données des documents administratifs ou les œuvres passées dans le domaine public.

Les projets scientifiques sont généralement très soucieux de la légalité de leur activité. Si l’usage des technologies numériques ouvre de nombreuses perspectives (par exemple, en terme d’analyse statistique de grands corpus), leur mise en œuvre effective reste limitée de facto par l’absence d’un cadre juridique clair (peut-on ou non importer automatiquement le contenu de telle bibliothèque numérique ou la base de données de telle institution publique ?)

Au-delà de cette sécurisation, l’art. 8 représentait un premier pas vers une reconnaissance des communs. À partir de cette base, on pouvait envisager ultérieurement l’intégration des communs volontaires tels que les logiciels libres, l’open data ou les publications sous creative commons. On disposerait ainsi d’un arsenal juridique apte à protéger ces communs contre diverses formes de réappropriation ou d’enclosure. Ainsi, même si elles ont été élaborées et acclimatées en droit français par d’excellents juristes, de par leur nature contractuelle, les Creative Commons n’offrent peut-être pas une protection suffisante.

L’art. 8 a suscité une contre-attaque virulente des société de gestion de droit d’auteur et des industries culturelles. Le Conseil Supérieur de la Propriété Littérature et Artistique, où des acteurs sont surreprésentés, a mandaté dans un premier temps mandaté un rapport à l’avocat Jean Martin, qui ne lui a pas donné satisfaction : tout en étant assez rétif à une reconnaissance positive du domaine public informationnel, Martin admettait que cette disposition n’attentait nullement aux droits de propriété intellectuelle sous leur forme actuelle, et qu’il ne faisait qu’expliciter certaines dispositions sous-entendue.

La définition du domaine commun informationnel préserve les principes fondamentaux du droit d’auteur malgré des imprécisions (…) Dans l’ensemble, toutefois, et même si elle pourrait être complétée et précisée, par exemple pour expliciter la notion potentiellement très large des « informations », cette première définition permet cependant le maintien du régime actuel.