La semaine dernière, Courrier international a publié un article intitulé « La tong de la discorde entre Havaianas et des chefs tribaux« , qui illustre la question des rapports complexes entre cultures traditionnelles et propriété intellectuelle. L’affaire pourrait en elle-même presque prêter à sourire : Havaianas est une marque brésilienne fabriquant des tongs, qui a eu l’idée de créer une collection spéciale intitulée « Tribos » s’inspirant de motifs tribaux. Elle a pour cela fait appel à un artiste indigène qui a produit des dessins contre rémunération, avec une cession de droits formalisée par un contrat. Mais les autorités de la tribu des Yawalapitis, originaire de l’Amazonie, se sont offusqués de cette réutilisation commerciale, en affirmant que cet artiste appartenant à la tribu n’avait pas qualité pour signer un tel contrat, les droits sur ces motifs appartenant collectivement à la communauté. Ils estiment qu’il y a eu en l’espèce « violation des droits du patrimoine visuel des Yawalapitis« , en se référant explicitement au concept de propriété intellectuelle.

Les fameuses tongs « Tribos » à l’origine de cette affaire, s’inspirant de motifs tribaux.

La revendication d’une propriété intellectuelle sur les cultures traditionnelles

De tels conflits ne sont à vrai dire pas si exceptionnels. En 2013 par exemple, Nike avait été au centre d’une vive polémique pour avoir réutilisé sur des leggings les motifs du « pe’a », un tatouage traditionnel que portent les hommes des îles Samoa. Les représentants de cette communauté avaient dénoncé une exploitation de leur culture et critiqué Nike pour avoir fait figurer ces tatouages sur des leggings pour femmes, alors qu’ils sont traditionnellement réservés aux hommes. Devant l’ampleur de la désapprobation, Nike avait préféré retirer ces vêtements en présentant ses excuses.

Si l’on remonte encore un peu le temps, j’avais écrit un billet en 2011 au sujet des droits de propriété sur le Haka des All Blacks. A l’occasion de la coupe du monde de rugby, l’État de Nouvelle Zélande avait dû signer un traité avec une tribu Maori, dont l’un des ancêtres est à l’origine du Haka Ka Mate, repris par les All Blacks comme cri de guerre. Les membres de cette tribu avaient même cherché à enregistrer ce chant traditionnel comme marque pour empêcher les réutilisations qu’ils jugeaient irrespectueuses et demander le paiement de royalties.

Il y a quinze jours encore, des artistes Maori ont offert à l’ONU un ensemble de 43 panneaux de bois produits par des artistes locaux, pour orner le siège de l’organisation à New York. Mais ils ont pris la précaution de signer un accord avec l’ONU pour spécifier qu’ils conservaient bien les droits d’auteur sur ces créations.

Un panneau Tukutuku, une des formes d’art traditionnel Maori (Image par Kahuroa. Domaine public. Source : Wikimedia Commons)

Le fait que les Maoaris aient entrepris cette action auprès de l’ONU n’est pas anodin, car dans le cadre de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) un projet de traité est actuellement en discussion à propos des droits sur les Savoirs traditionnels, les Expressions culturelles traditionnelles et les Ressources génétiques. L’Afrique du Sud a déjà anticipé sur ces évolutions et ce pays a adopté au début de l’année 2014 un « Traditional Knowledge Protection Bill », qui protège le savoir traditionnel en lui appliquant les notions de la propriété intellectuelle (copyright, marques, dessins et modèles, etc).

Un placage de concepts inappropriés ?

La revendication d’un besoin de protection des cultures traditionnelles contre les exploitations commerciales abusives peut paraître de prime abord légitime. Mais il y a aussi quelque chose de très dérangeant à constater que la question du respect dû à ces productions culturelles et aux communautés qui les transmettent est appréhendée à travers le prisme de la propriété intellectuelle. Les concepts de copyright ou de marques ne sont-ils pas « plaqués » artificiellement sur les cultures traditionnelles sans être adaptés à ces formes particulières de connaissances ?

Les Maasai ont déposé une marque sur le nom de leur tribu, afin de pouvoir mieux contrôler leur image abondamment utilisée à des fins publicitaires. On peut comprendre cette logique, mais n’y a-t-il pas quelque chose de dérangeant à ce que le nom d’un peuple finisse comme une marque ? (Image par Dmitri Markine. CC-BY-SA. Source : Wikimedia Commons)

Par ailleurs, il existe aussi un lien entre les cultures traditionnelles et le domaine public. Accepter que de nouvelles couches de droits soient ajoutées sur ces connaissances revient à réduire d’autant le champ du domaine public. Et on peut aussi très rapidement passer de la protection du folklore à des systèmes de domaine public payant, comme j’ai pu le constater à l’occasion d’un voyage au Sénégal, où la loi a confié la protection des oeuvres du folklore et des oeuvres du domaine public à une SACEM locale avec un tarif à payer en cas de réutilisation.

Si l’on reprend l’affaire de la tong brésilienne, on voit que l’artiste local qui a produit des dessins pour Havaianas en s’inspirant de motifs traditionnels risque d’être empêché de le faire par les représentants de sa communauté qui revendiquent le droit de contrôler ce type de réutilisations. Si l’on transpose cela dans un pays occidental, c’est comme si un éditeur ne pouvait produire une nouvelle édition d’un ouvrage du domaine public sans en référer à l’Académie française et lui verser éventuellement une redevance pour cet usage du patrimoine… Certes, certains (y compris en France aujourd’hui) défendent la mise en place d’un tel domaine public payant, mais il aboutirait dans les faits à la négation pure et simple de la notion de domaine public, qui joue un rôle crucial dans la dynamique même de la création.

Entre domaine public et enclosures

Du côté des pays du Sud, d’autres avancent que le domaine public est un « concept romantique » et typiquement occidental, qui a surtout pour effet lorsqu’on l’applique aux cultures traditionnelles de les laisser ouvertes à toutes les formes de prédation exercées par les pays développés. Par exemple, les firmes pharmaceutiques et les grands semenciers ont défendu l’idée que les ressources génétiques constituaient un « patrimoine commun de l’humanité » ouvert à tous, pour pouvoir continuer à les exploiter librement. Mais cette revendication en apparence généreuse cachait en réalité une volonté d’appropriation, qui s’est concrétisées par des pratiques de biopiraterie par exemple, avec le dépôt de brevets sur des variétés végétales utilisées de manière ancestrales dans les pays du Sud pour leurs propriétés (voir par exemple l’histoire du Neem, « l’arbre-pharmarcie » de l’Inde).

L’arbre Neem, un des symboles des dangers de la biopiraterie. Image par Mookie. CC-BY-SA. Source : Wikimedia Commons.

Mais il y a à mon sens une distinction à faire entre les tentatives d’appropriation des variétés sur végétales par le biais des brevets et la réutilisation commerciale de motifs traditionnels tribaux telle qu’on le voit dans l’affaire de cette tong brésilienne. En effet, un brevet déposé par une variété végétale confère un droit exclusif sur la production et la commercialisation des semences, qui dans certains cas peut aller jusqu’à empêcher les populations locales d’utiliser les plantes qu’elles emploient depuis des millénaires pour se soigner ou se nourrir (voir l’histoire du haricot jaune du Mexique). Il y a donc bien là une confiscation et une privatisation d’une ressource, que l’on peut analyser comme une enclosure posée sur un bien commun. Mais avec les motifs traditionnels, la situation est différente. Le fait qu’un artiste produise des dessins en s’inspirant de tatouages traditionnels n’empêche personne d’autre de le faire également. Il peut céder les droits sur sa propre interprétation de ses motifs, sans que ceux-ci cessent d’appartenir au domaine public. Il n’y a donc pas de risque de réappropriation exclusive et pas de danger que se reconstitue une enclosure. Au contraire même, si la communauté d’origine exerce un contrôle préalable sur l’usage de ces motifs, comme le revendique par exemple les Yawalapitis pour ces dessins, c’est là qu’une enclosure peut apparaître.

S’inspirer des licences libres pour les cultures traditionnelles ?

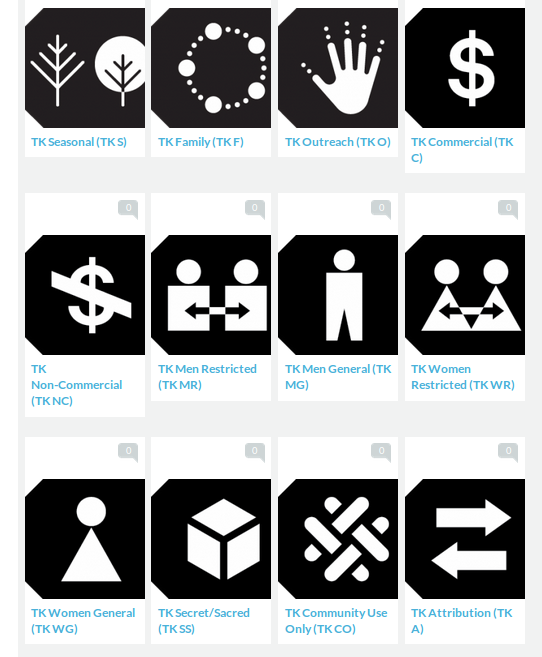

Peut-on dès lors concilier le respect dû à une culture traditionnelle et la conception d’un domaine public ouvert ? Certains pensent que c’est possible en s’inspirant des mécanismes des licences libres. Une proposition a été faite par exemple l’an dernier de création de « TK Licences » (Traditonal Knowledge Licences) par le biais desquelles les communautés indigènes pourraient à la fois permettre certains usages des éléments de leur culture, tout en fixant des conditions pour la réutilisation. Ces TK licences prévoient 4 conditions s’inspirant des Creative Commons, sans toutefois être exactement identiques : Attribution (paternité de la communauté d’origine), Réutilisation commerciale autorisée, Réutilisation commerciale interdite (ou soumise à licences et royalties), Diffusion limitée (seulement à des structures éducatives, de recherche ou à des bibliothèques).

Mais comme c’est le cas pour les licences Creative Commons, ces TK Licences ne peuvent avoir une validité juridique que si des droits de propriété intellectuelle sont bien reconnus au bénéfice des communautés produisant les savoirs traditionnels. Or à part pour des pays comme l’Afrique du Sud, qui ont aménagés leur loi sur la propriété intellectuelle en ce sens, c’est encore une question non tranchée dans la plupart des pays du monde.

Mais comme c’est le cas pour les licences Creative Commons, ces TK Licences ne peuvent avoir une validité juridique que si des droits de propriété intellectuelle sont bien reconnus au bénéfice des communautés produisant les savoirs traditionnels. Or à part pour des pays comme l’Afrique du Sud, qui ont aménagés leur loi sur la propriété intellectuelle en ce sens, c’est encore une question non tranchée dans la plupart des pays du monde.

Pour contourner cette difficulté, sont donc aussi prévus à côté des licences proprement dites des TK Labels (Traditional Knowledge Label) permettant aux communautés d’indiquer tout de même des conditions de réutilisation sur les éléments de leur culture traditionnelle, en les signalant comme des bonnes pratiques à suivre. Ces TK Labels comportent des conditions beaucoup plus fines, comme par exemple la recommandation de n’utiliser les créations que pendant certaines saisons ou dans un environnement particulier (TK Seasonal), de réserver l’usage aux membres d’une famille ou d’un clan (TK Family ou TK Communauty), de réserver l’usage aux hommes seulement ou aux femmes seulement (TK Men ou TK Women), de protéger des secrets qui ne doivent pas être révélés à des non-inités (TK Secret/Sacred), etc.

Ces propositions sont sans doute intéressantes, mais j’avoue que l’idée des « TK Licences » me gêne encore beaucoup, parce qu’elle implique nécessairement l’acceptation d’un droit de propriété sous-jacent, alors que c’est justement le coeur du problème. Par ailleurs même pour les TK Labels, peut-on accepter que des restrictions posées par une communauté donnée sur un objet culturel s’impose à tous ? Sans aller jusqu’à invoquer Charlie Hebdo et les conséquences de l’interdiction de la représentation du prophète Mahomet, on peut se demander si une telle voie est légitime et si elle ne risque pas de conduire à des dérives.

Ces propositions sont sans doute intéressantes, mais j’avoue que l’idée des « TK Licences » me gêne encore beaucoup, parce qu’elle implique nécessairement l’acceptation d’un droit de propriété sous-jacent, alors que c’est justement le coeur du problème. Par ailleurs même pour les TK Labels, peut-on accepter que des restrictions posées par une communauté donnée sur un objet culturel s’impose à tous ? Sans aller jusqu’à invoquer Charlie Hebdo et les conséquences de l’interdiction de la représentation du prophète Mahomet, on peut se demander si une telle voie est légitime et si elle ne risque pas de conduire à des dérives.

***

Sans doute y a-t-il un travail théorique important encore à produire pour forger des concepts propres et adaptés aux savoirs et cultures traditionnels, sans avoir à puiser dans ceux de la propriété intellectuelle et même des mécanismes comme les licences libres sont encore sans doute trop culturellement « marqués » pour convenir.

Classé dans :A propos des biens communs, Domaine public, patrimoine commun Tagged : Biens Communs, brevets, cultures traditionnelles, Domaine public, droit d’auteur, enclosures, licences libres, marques, Propriété intellectuelle, savoir traditionnel

![]()